Menu

- Home − ホーム −

- Qualifications – 資格について知る –

- Road map – 学習手段やスケジュールを考える –

- Study tool – 教材を選ぶ –

- Study method – 勉強法やテクニックを知る –

- Sitemap − 記事一覧 −

\簡単1分で完了/

■ 宅建士の登録の移転や登録の変更がごちゃごちゃ

■ 宅建業者の要件と混ざってわからなくなる

■ ポイントは理解した気がするけど、なんか曖昧…

「宅建士の登録の移転」や「変更の登録」など…そっくりな単語がごちゃごちゃで覚えるの難しいですよね。

「登録の移転」や「変更の登録」は、時系列を意識して理解しましょう。

私は時系列順に理解した知識を整理して、「セルフティーチング」を行うことで、「登録の移転」や「変更の登録」を完全マスターしました。

ゆり

ゆりこの範囲実は、知識の整理がきれば面倒な暗記項目は少ないです。

この記事では、「宅地建物取引士」の範囲に絞って、重要ポイントの覚え方や知識を整理する方法をお伝えしています。

身近な例に置き換えてわかりやすく説明するので、この記事を読むと80%〜90%の理解度で伸び悩んでいた人も100%を目指せるようになりますよ!

賃貸仲介営業歴10年

大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続

営業研修社内講師

学力皆無、地元でドベの高校卒

宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格

宅建試験1ヶ月前に第一子を出産

3人兄弟(3y2y0y)のママ

資格

宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産仲介営業歴10年の元支店長

現職賃貸管理会社勤務

親が地主、オーナー会社共同経営

目次から読みたいところに飛べます

記事の途中でも画面右下 ![]()

![]()

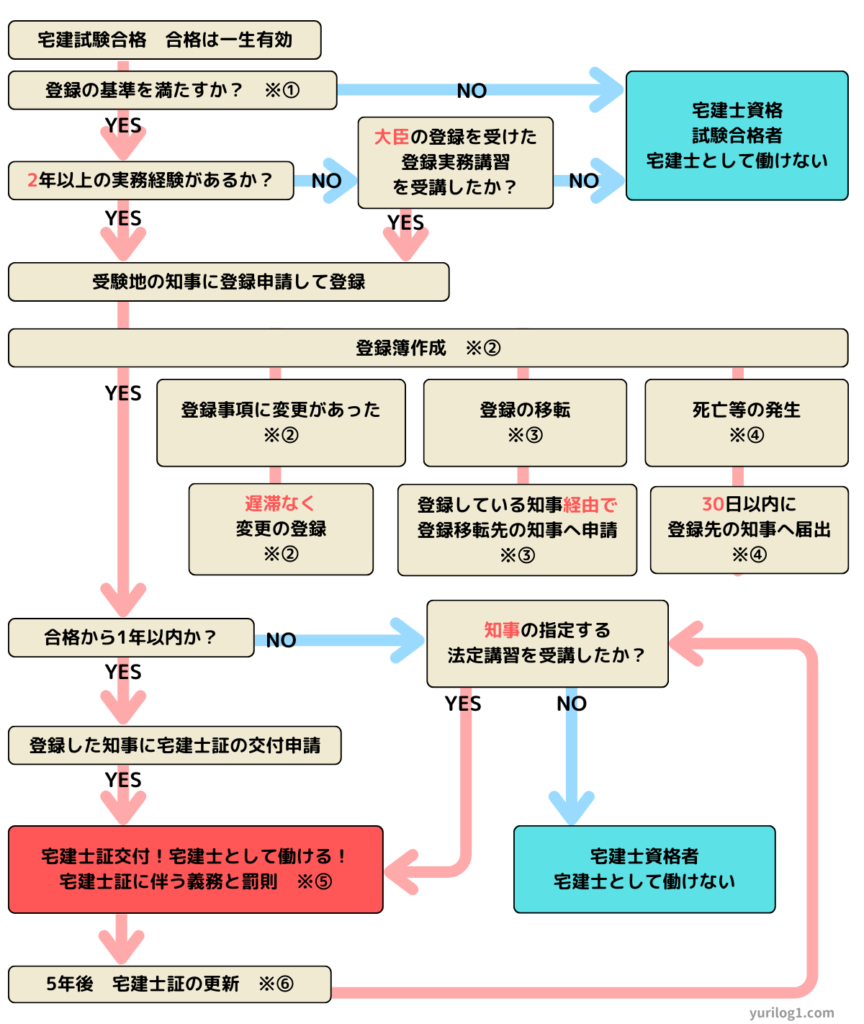

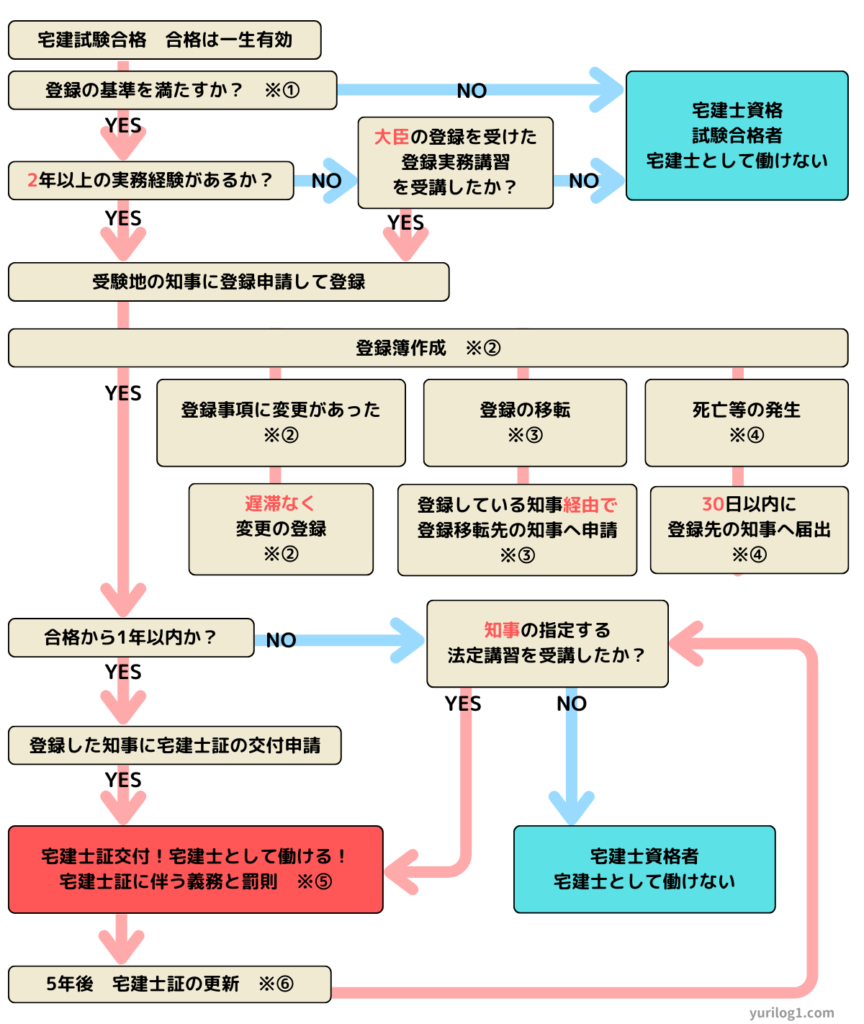

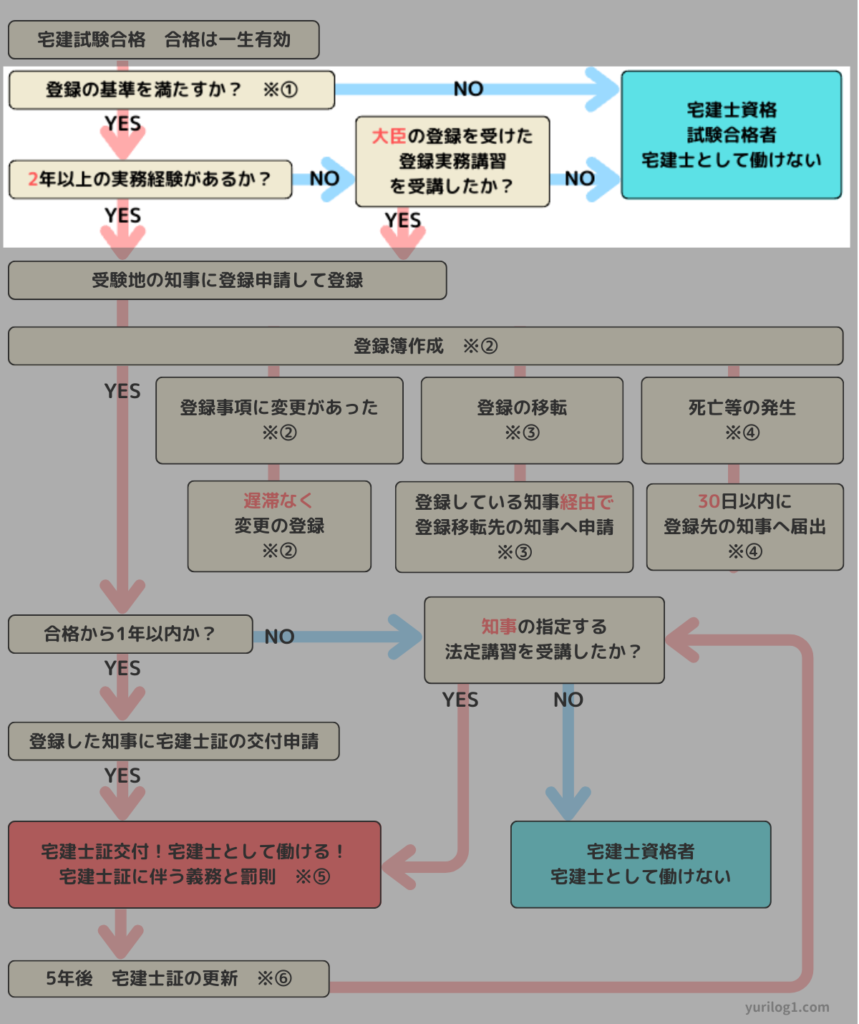

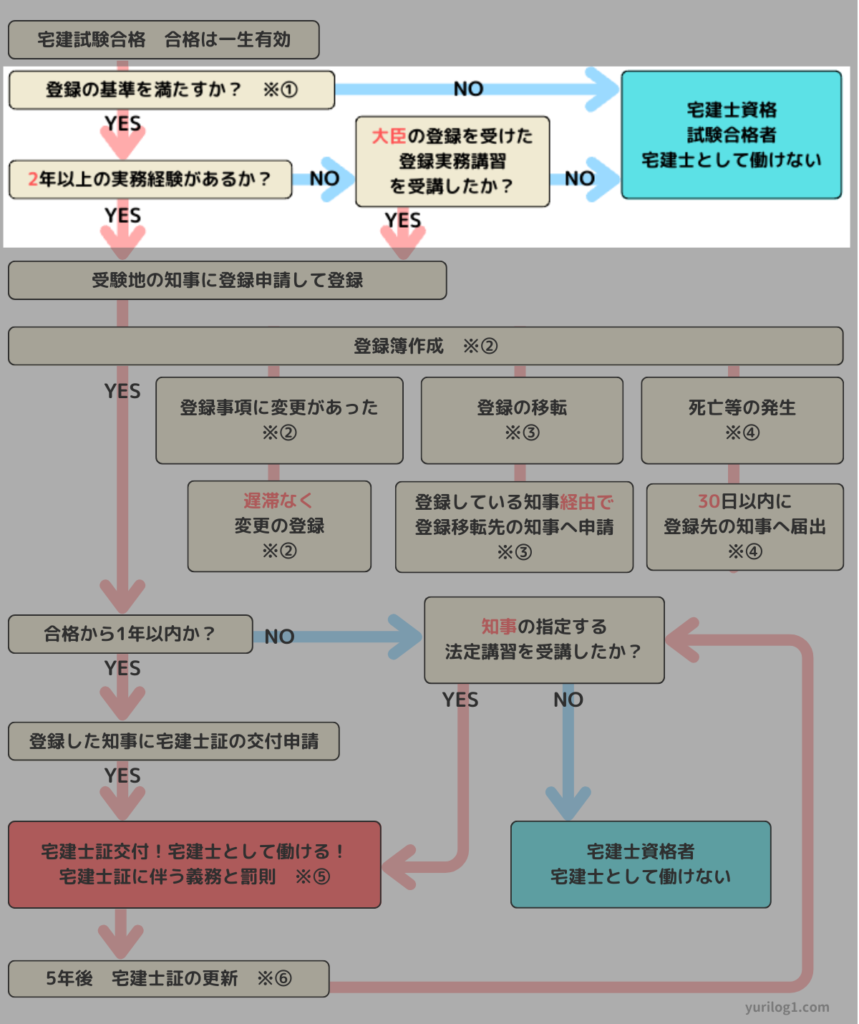

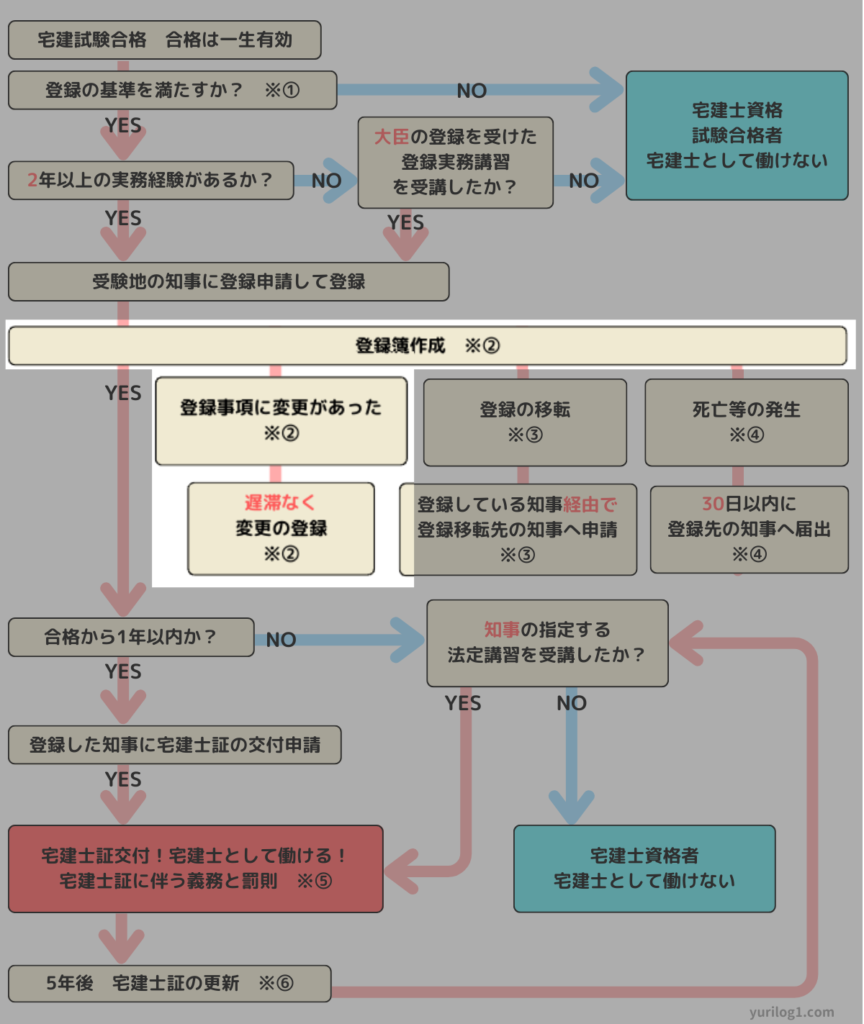

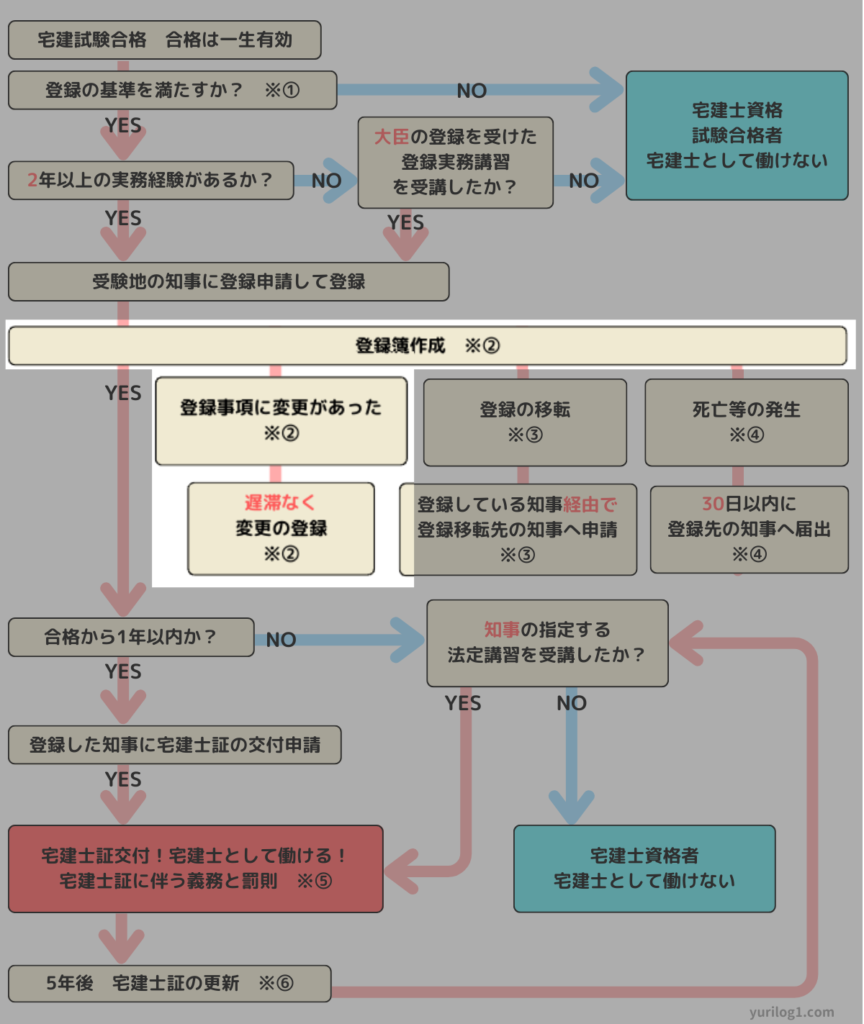

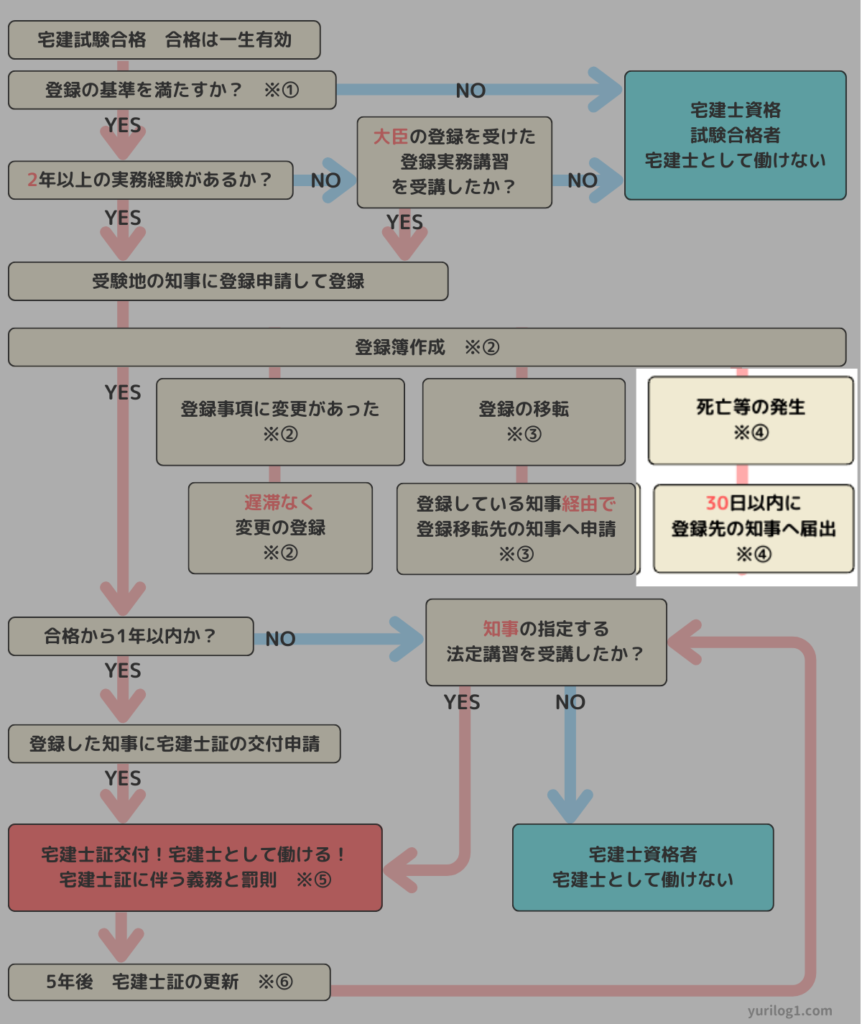

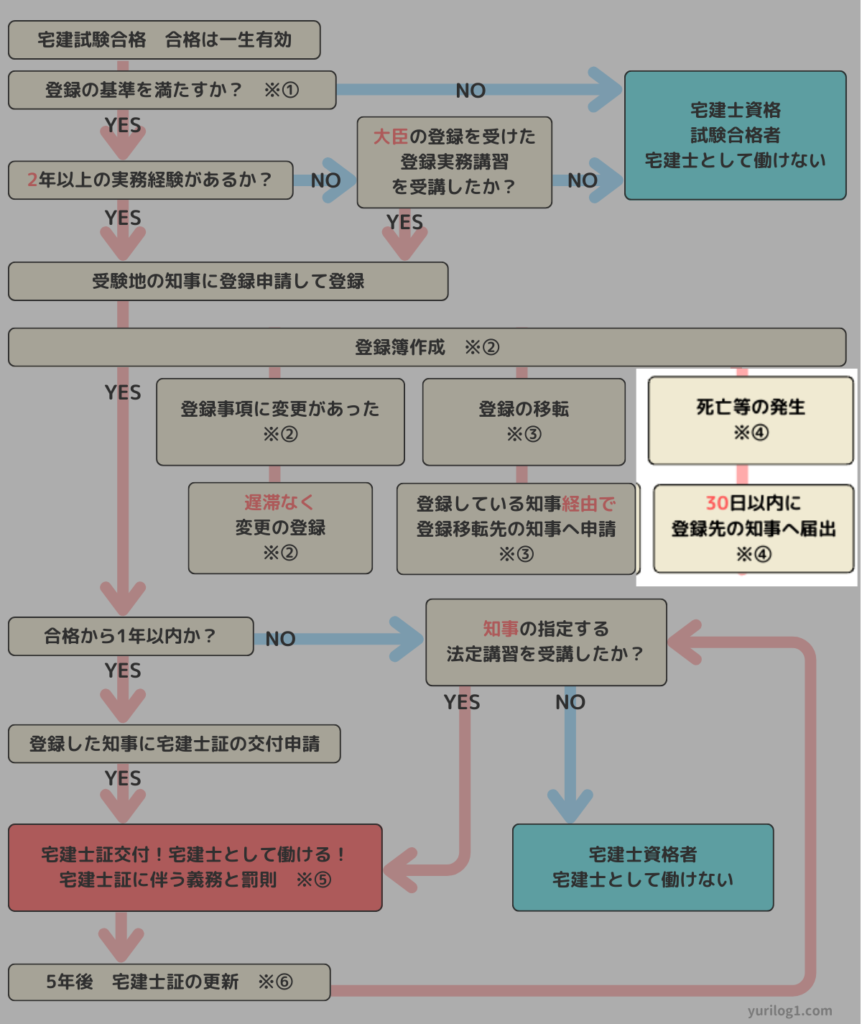

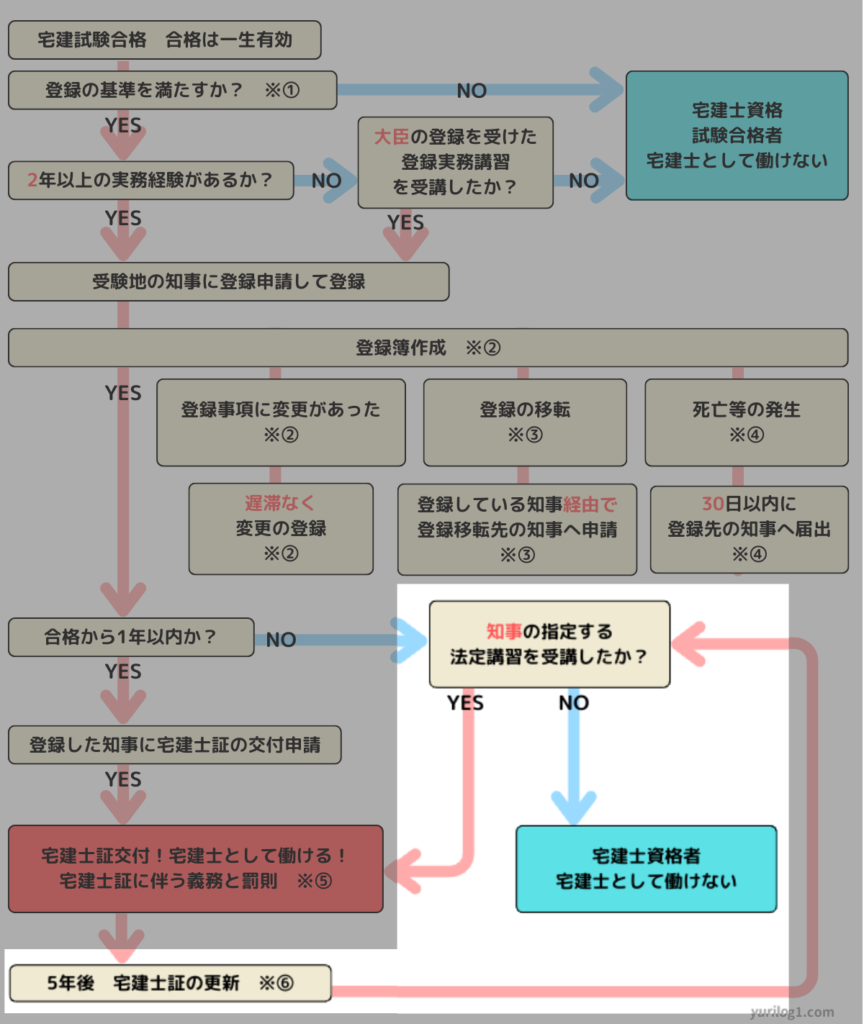

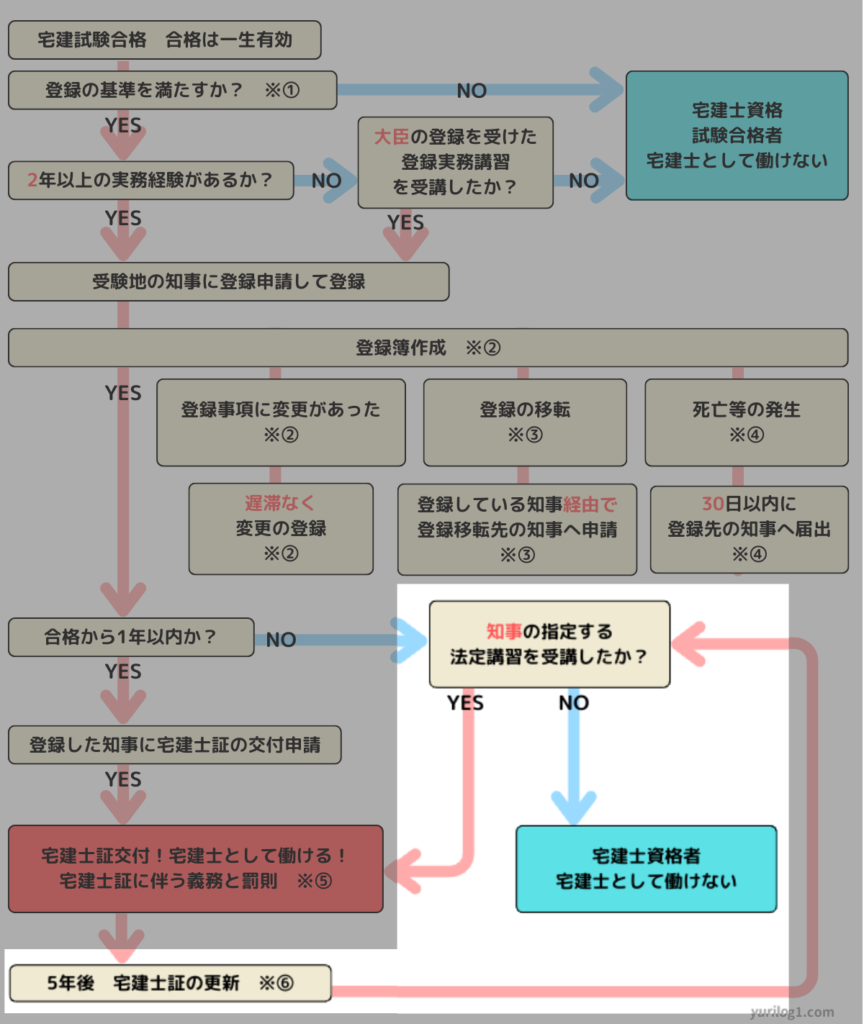

宅建士に関する範囲を学習する上で重要なのは時系列です。

「今どのタイミングの話をしているのか?」を、常に意識して覚えていきましょう。

それぞれの重要ポイントをおさらいしつつ、時系列や流れも頭に入れるようにしましょう!

\試験合格から実務までの流れ/

宅建試験に合格しただけでは宅建士として働くことはできません。

宅建士登録をして、宅建士証を交付されて初めて宅建士としての事務を行なうことができます。

それぞれ、流れに沿って重要ポイントのまとめと覚え方の解説、ややこしいポイントの対比をしていきます!

\この部分の話し!/

宅建士として働くには、【宅建士登録→宅建士証の交付】が必要ですが、一定の事由に違反する人は宅建士登録ができません。

さらに、宅建士として働いている最中に基準に違反すると宅建士証を返納することになります。

下記の内容にあてはまる場合は、宅建士登録ができません。

| 宅建士 登録基準 | 業者 欠格事由 | |

|---|---|---|

| 【本人】に問題ある場合① | ||

| ① | 破産者で復権を得ない者(復権を得たらすぐOK) | ◯ |

| ② | 心身の故障がある一定の者 | ◯ |

| ③ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | ✕ |

| 【本人】に問題ある場合② 悪いやつ5年シリーズ | ||

| ④ | どんな犯罪でも禁錮以上の刑(刑の終了から5年は不可) 一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可) | ◯ |

| ⑤ | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過してない | ◯ |

| 【本人】に問題ある場合③ 取り消し・聴聞5年シリーズ | ||

| ⑥ | 以下で、免許を取り消されたもの(取消日から5年間は不可) ア 不正な手段で免許を受けた イ 業務停止で情状が特に重い ウ 業務停止処分に違反 | ◯ |

| ⑦ | ⑥の聴聞の公示後、相当の理由なく廃業の届出をしたもの(届出日から5年は不可) | ◯ |

| ⑧ | ⑥⑦の法人で、聴聞の公示前60日以内に役員であったもの ※政令使用人はセーフ (取消日または届出日から5年は不可) | ◯ |

| 登録消除・事務禁止 | ||

| ⑨ | 以下で、登録消除処分を受けたもの(処分の日から5年は不可) ア 不正の手段で登録を受けた イ 不正の手段で宅建士証の交付を受けた ウ 事務禁止処分で情状が特に重い エ 事務禁止処分に違反 | ✕ |

| ⑩ | ⑨により、登録の消除処分の聴聞の期日および場所が公示されたあと、相当の理由なく、自ら登録の消除を申請したもので、消除された日から5年を経過していないもの | ✕ |

| ⑪ | 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務禁止期間がまだ満了していないもの | ✕ |

宅建士の登録基準は、宅建業者の欠格事由とほぼ同じです。違いのあるところを中心に覚えましょう。全部で11項目ですが、このように細分化すると覚えやすいです。

①〜③ 単純に本人に問題がある場合

④〜⑤ 悪いやつ5年シリーズ

⑥〜⑧ 取り消し・聴聞5年シリーズ

⑨〜⑪ 宅建士だけのやつ

年数はすべて「5年」なので、ここはすぐ覚えると思います。ややこしいのは「いつから5年なのか」です。「いつから」の部分を頑張って覚えてください。

違いがあるのは「③未成年」の場合と、⑨〜⑪宅建士の登録消除や事務禁止についてだけです!

【宅建業者の欠格事由】

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は法定代理人が基準

【宅建士の登録基準】

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録不可(法定代理人は関係ない)

どちらの場合も成年者と同一の行為能力を有する未成年者は本人が基準

宅建業者としては、親が責任持つなら未成年でも働いてOK。宅建士としては、親が見てようが未成年なら不可です。

禁錮、懲役、死刑の3つ(禁錮以上の刑)は

どんな犯罪でも5年間免許不可

宅建業法、背任罪、その他暴力的犯罪は

罰金刑でも5年間免許不可

執行猶予期間を満了すると免許OK

刑の執行が終わった日から5年経過すると免許OK

上記の登録基準をクリアしている人が全員、すぐに宅建士登録できるわけではありません。下記のどちらかが必要です。

2年間宅建業に従事している人は現場を知ってるよね!経験の少ない人は実務経験を補うための講習を受けてね!ってことになっています。

引っ掛けポイントとしては、このあと解説する「知事の指定する法定講習」との混同です。

ややこしいですが、初めて登録するときに必要な方が大臣!その後は知事!と覚えましょう。講習以外の変更登録や死亡等の届出も、宅建士登録後は基本的に全て知事に申請や届出となります。

大臣は知事より偉いので。会社で例えると、入社のときは社長の許可も要るけど、その後の細々したことは直属の上司決済ですってイメージ!

\この部分の話し!/

無事、登録基準をクリアすると宅建士登録が可能です。登録の申請は受験地の知事に対して行います。

東京で合格した人は東京都知事、北海道で合格した人は北海道知事!

宅建士登録をすると、宅建士資格登録簿に下記の内容が登録されます。

※右の列は「宅建業者名簿」の内容です。似ているので対比して覚えると暗記を省エネできます!

| 宅建士資格登録簿 | 宅建業者名簿 | |

|---|---|---|

| 変更の登録必要 | ①氏名(旧姓の併記可能)★ ②住所★ ③性別 ④本籍 ⑤従事している宅建業者の名称・商号・免許番号 | ①商号または名称 ②法人の場合、役員・政令使用人の氏名 ③個人の場合、個人・政令使用人の氏名 ④事務所の名称・所在地 ※法改正により2025年度試験からは不要 |

| 変更の登録不要 | ⑥生年月日 ⑦合格証番号・試験合格年月日 ⑧登録番号・登録年月日 ⑨指示処分・事務禁止処分の年月日・内容 | ⑥免許証番号・免許年月日 ⑦兼業の場合は事業の種類 ⑧指示処分・業務停止処分の年月日・内容 ⑨取引一任代理の許可を受けているときは、その旨および許可の年月日 |

| 変更の期限等 | ①〜⑤に変更があった場合 ・遅滞なく変更の登録が必要 ・★氏名・住所の変更があれば宅建士証の書き換え交付もあわせて必要 (登録している知事に届出) | ①〜⑤に変更があった場合 ・変更があった日から30日以内に変更の届出が必要(免許権者に届出) ※法改正により「⑤専任の宅建士の氏名」は削除となったが、変更の届出は必要 |

最初に登録された内容から、変更があった場合は遅滞なく「変更の登録」と「宅建士証の書き換え交付」を行います。

登録している知事に届出をして変更の登録をするよ!

変更の登録は、「宅建士登録をしているだけで宅建士証を持っていない人」や「事務禁止処分中の宅建士」も遅滞なく行わなければなりません。

「変更の登録」が必要なのは上記表の①〜⑤です。

さらに、宅建士証の書き換え交付が必要なのは、氏名・住所の変更があったときのみです。

なぜなら他の項目は宅建士証に書いていないから。

旧姓入れたい人は名字と名前の間に[]で入ります。私も入れてます。

宅建士は遅滞なく

宅建業者は30日以内

\この部分の話し!/

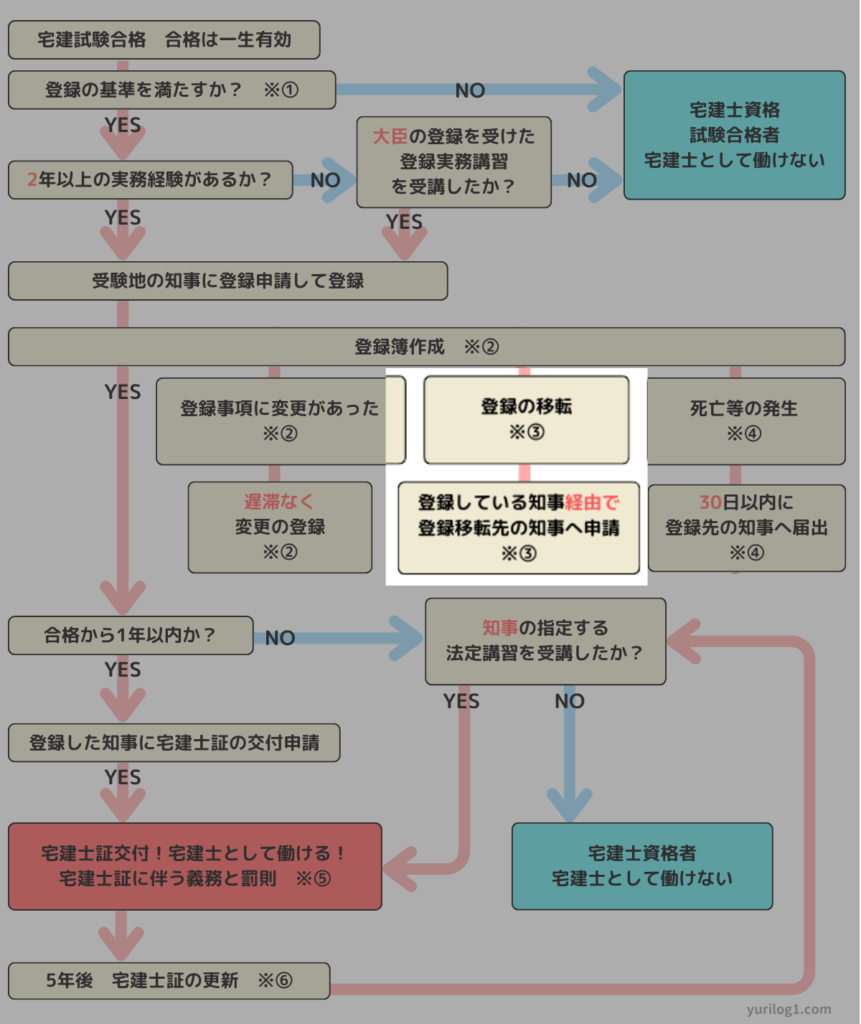

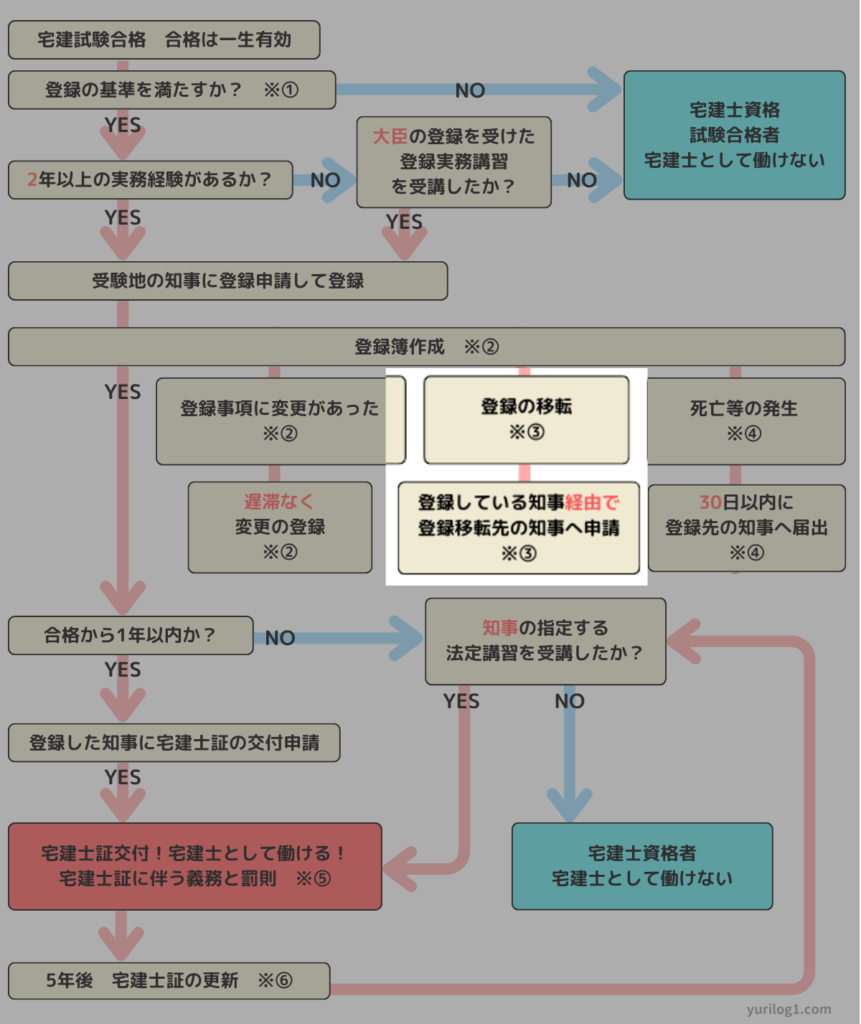

登録している都道府県を移転する制度が「登録の移転」です。

変更とか、何かと手続きがあるときは登録している都道府県に対して届出をするので、近いとこがいいですよね。

実際、ほとんどの手続きは郵送で完結します。しかし、法定講習だけは実際に講習を受けに行く必要があります。

法定講習を受けられる場所は基本的に登録している都道府県内です。(オンラインで受講できる都道府県も一部あります。)

法定講習とは、5年に一度宅建士証を更新する前に受講する講習です。法改正や、基本知識の確認などが行われます。

自動車免許の更新みたいなもんですね。

東京で宅建試験に合格して宅建士登録したけど、3年後に北海道へ転勤!そうなると2年後、法定講習のためだけに東京へ来る必要が出てきます。

ただし、登録の移転は任意なので「また東京や別の都道府県に転勤の可能性があるな…。」と思うなら東京のままでもOK。

実家が東京の人や北海道へは単身赴任で家族は東京という人も「東京に帰るついでに法定講習でいいか。」と思うならそのまま東京の登録でOKです。

「東京に戻って講習や手続きをする」「北海道へ登録の移転手続きをする」どちらが手間になるか、天秤にかけて好きな方を選択できます。

オンラインで講習を受けられて、手続きも郵送でOKな都道府県なら移転する意味はあまりないかも!宅建士は全国どこでも働けます!

登録の移転は、登録外の都道府県の事務所に従事しようとするとき(または従事しているとき)に申請可能です。

実例

従事する事務所の所在地と登録都道府県が相違するときだけ、移転可能です!自分の住所は関係ない!

ちなみに、上記の実例の場合「登録の移転」は任意ですが、転職の場合は「従事する宅建業者の名称・商号・免許番号」が変わるので「登録の変更」が遅滞なく必須。

転職や引越しの場合は「従事する宅建業者の名称・商号・免許番号」と「住所」が変わるので「登録の変更」と「宅建士証の書き換え」が遅滞なく必須となります。

【登録の移転】

事務禁止処分中は不可

必須ではないから

【変更の登録】

事務禁止処分中でも遅滞なく行う

必須だから

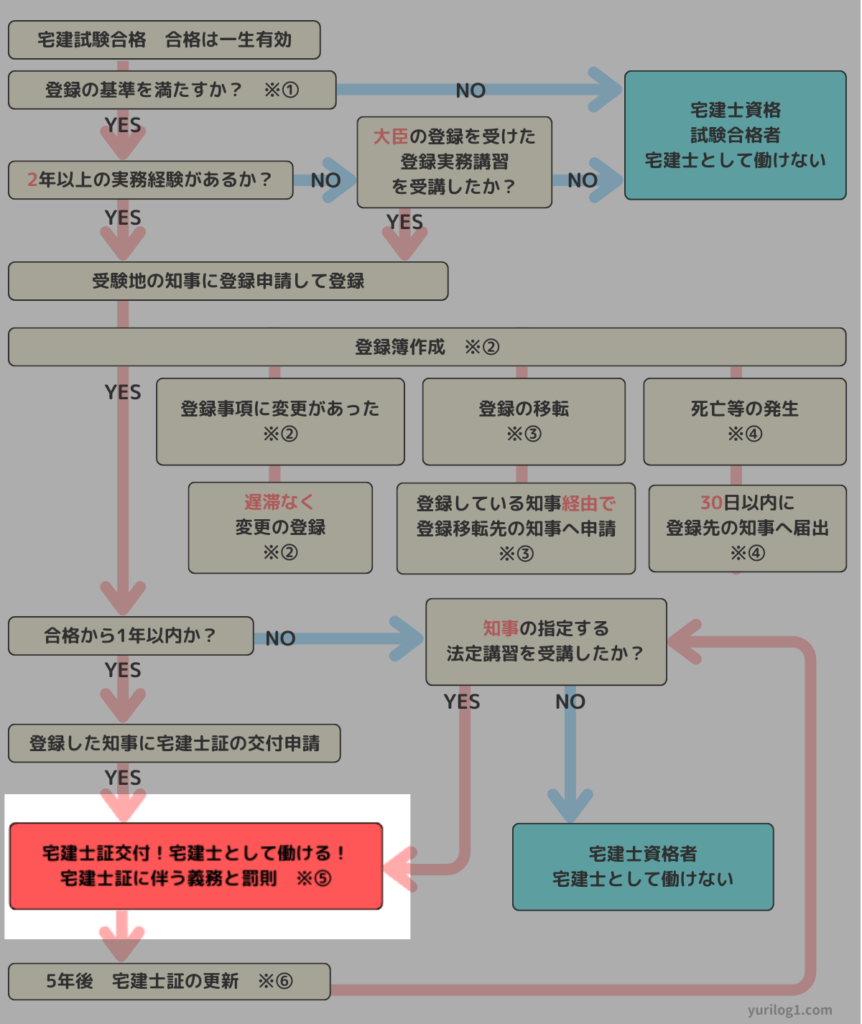

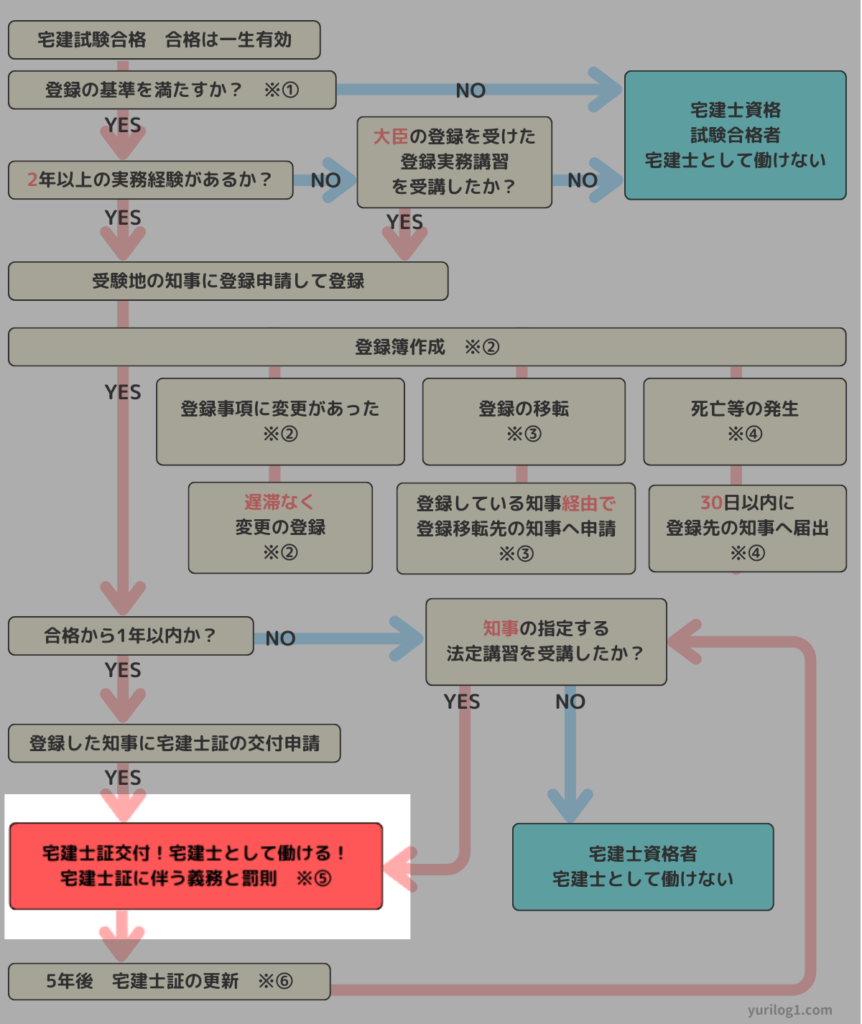

\この部分の話し!/

下記の事由が発生した場合、30日以内に登録先の知事へ届出が必要です。

| 事由 | 届出義務者 | 届出期限 | |

|---|---|---|---|

| ① | 死亡 | 相続人 | 死亡を知った日から 30日以内 |

| ② | 心身の故障 | 本人・法定代理人・同居の家族 | その日から 30日以内 |

| ③ | 免許を取り消された | 本人 | |

| ④ | 一定の罪により罰金または禁錮以上の刑に処せられた | ||

| ⑤ | 破産者 | ||

| ⑥ | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | ||

| ⑦ | 暴力団員等 |

「①死亡」以外の②〜⑦は宅建士の登録基準を満たさなくなったときです。あわせて覚えると項目自体は簡単に覚えられるはず。

届出義務者と届出期限は宅建業者の「廃業等の届出」と混同しやすいのですが、「宅建士は個人だから死亡と心身の故障以外は本人」と覚えるとシンプルです。

死亡の場合、自分で届出なんて無理ですし相続人がすぐに死亡を知ることができない場合も想定されるため「知った日から30日」。

心身の故障は度合いによっては本人が手続きできる場合と出来ない場合があるので、法定代理人と同居の家族もありです。

\この部分の話し!/

宅建士証に伴う義務と罰則は、宅建士証を受け取ったあとの実務に関するお話です。宅建士が宅建士証を提示して事務を行うには決まりがあります。

決まりを破ると、罰則もあるので義務と罰則をセットで覚えましょう。

| 義務 | 違反した場合 | 理由付け | |

|---|---|---|---|

| 提示 | ①重要事項説明の際 ※請求がなくても提示必要 | 10万円以下の科料 | 宅建士証を提示せずに重説をするのは、車で例えると免許不携帯と同じです。罰則あって当たりまえ。 |

| ②取引の関係者から請求があったとき | 罰則なし | 偶然宅建士証を持っていないタイミングだってあるかもしれないので、罰則がきついと可哀想…。業務中常に宅建士証を所持していなければいけない決まりはありません。 | |

| 提出 | 事務禁止処分を受けたとき ※宅建士証の交付を受けた知事に提出 | 10万円以下の科料 | 宅建士としての仕事ができなくなるので、不正防止のため確実に手放してもらいます。 |

| 返納 | ①登録を消除されたとき ②宅建士証が効力を失ったとき ※宅建士証の交付を受けた知事に返納 | 10万円以下の科料 | ③と同じです。宅建士として仕事ができない状態なので、確実に手放してもらいます。 |

| 書き換え交付 | 氏名または住所に変更があった場合 | 罰則なし | 書き換え交付が必要ですが、期限は「遅滞なく」なので明確な日付が設定されていないこともあり、罰則は定められていません。 |

特に語呂合わせとかで覚えるまでもないです。「10万円以下の科料」という数字だけ覚えて、あとは状況を想像すると常識の範囲でインプットできます。

\この部分の話し!/

宅建士として働いていく上で、5年に1回宅建士証の更新が必要です。

更新の際には、この5年間であった法改正などを中心に、宅建士として必要な内容を確認する「法定講習」を受講する必要があります。

自動車運転免許の更新と似てますね!

| 宅建士証の有効期間 | 5年間 |

| 交付申請先 | 登録をしている都道府県知事 |

| 法定講習 | 登録をしている知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければならない。 例外①|宅建士試験合格1年以内に交付を受けようとするもの 例外②|登録の移転の際は不要 |

法定講習は各都道府県知事が指定する講習で、基本的にはその都道府県内で行われます。時期が近くなると、更新のお知らせハガキが登録している住所に届きます。

このお知らせを確実に受け取るためにも、住所に変更があれば「変更の登録」が必要というわけです。

転勤や転職で、実際に働いている都道府県と宅建士登録している都道府県が違っても、登録している都道府県が指定する講習を受講しなければなりません。

現在の勤務先がある都道府県での講習を希望するなら、事前に「登録の移転」をしておきましょう。

都道府県によってはオンラインで法定講習を受けられる場合もあります!事前に調べておくと安心です!

セルフティーチングとは学んだことを話し言葉でアウトプットする作業のことです。

「実際に声に出して人に話す」のが一番効果的ですが、毎回勉強に付き合ってくれるパートナーを見つけるのは大変なので「脳内でイメージする」だけでも効果があります。

自分で自分に教えるようにイメージしてもいいですし、誰かを思い浮かべて話すイメトレでもOKです。

私は旦那に説明する様子を毎回脳内でイメージしてセルフティーチングを行い、聞いてくれる雰囲気のときには実際に話して聞いてもらうこともありました!

実際に誰かに話すと質問が返ってきたりするので、その質問に答えることでさらに細かい知識のアウトプットが可能です!

\タップで拡大できます/

この図はアメリカ国立訓練研究所の研究で提唱された「ラーニングピラミッド」を私なりに宅建の学習に落とし込んだものです。

ラーニングピラミッドとは、ただ受けるだけの受動的な勉強よりも、自ら行動する能動的な勉強のほうが学習の定着率がいいことを表します。

日本の教育現場でも教員向けのセミナーなどで取り上げられることが多い理論です。

理解していないと教えられないので、理解度のチェックにもなりますよ!

ちなみに、セルフティーチングを脳内で行うには道具は必要ありません。手が塞がっていてもいつでもどこでもできます。

私はよく、家事をしながら、シャワーを浴びながら、ドライヤーをかけながら、子供の授乳をしながら脳内セルフティーチングを行っていました。

今回説明の際に使用したフローチャートを見ながら、各重要ポイントを確認すると知識の整理ができます。

宅建士登録の範囲は、ちょっとした細かい数字を覚える必要はありますが、試験でつつかれるのは数字よりもそれぞれの制度を混同した下記のような引っ掛けです。

【宅建士名簿変更の登録】

宅建士は遅滞なく

【業者名簿変更の届出】

宅建業者は30日以内

【登録の移転】

事務禁止処分中は不可

【変更の登録】

事務禁止処分中でも遅滞なく行う

それぞれ、身近な例で具体的にイメージした上でセルフティーチングを行うと正しい知識の定着ができて、自分の中の常識としてインプットできますよ!

直前期の確認や詰め込みでも、十分点数に影響するので受験会場に行く移動時間もセルフティーチングを行いましょう!ぜひ参考にしてください。

質問に答えるとあなたにピッタリの通信講座がわかります!

診断なしで人気通信講座ランキングを見たい人はこちら

簡単1分!

質問に答えてピッタリの勉強法がわかる!

この記事が気に入ったら

フォローしてね!