Menu

- Home − ホーム −

- Qualifications – 資格について知る –

- Road map – 学習手段やスケジュールを考える –

- Study tool – 教材を選ぶ –

- Study method – 勉強法やテクニックを知る –

- Sitemap − 記事一覧 −

\簡単1分で完了/

■ 勉強を進めてるけど、「宅建業とは」がいまいちわからない…

■ 宅建業の定義、わかったつもりだったのに何度も間違える…

■ 問題を解くとき頭がこんがらがる…

宅建業法の基本である「宅建業の定義(宅建業とは)」。

ちょっと違う角度から問題を出されると、「あれ…間違えた…もしかして理解できてない…?」あなたもそう感じたことはありませんか?

ゆり

ゆり攻略法はズバリ【メモを取る】これに尽きます。

この記事では、「宅地、建物」「取引」「業」それぞれの定義をテキストには載っていないとこまで深く解説。

その上で、思考が整理されてケアレスミス撲滅できるメモの取り方をご提案。

最後に、「宅地、建物」「取引」「業」それぞれの定義に分けた演習問題をご用意しています!

ふわっとしていた知識が、ビシッと固まりますよ!もう絶対「宅建業とは」を間違えなくなる!ぜひ参考にしてください。

賃貸仲介営業歴10年

大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続

営業研修社内講師

学力皆無、地元でドベの高校卒

宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格

宅建試験1ヶ月前に第一子を出産

3人兄弟(3y2y0y)のママ

資格

宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産仲介営業歴10年の元支店長

現職賃貸管理会社勤務

親が地主、オーナー会社共同経営

目次から読みたいところに飛べます

記事の途中でも画面右下 ![]()

![]()

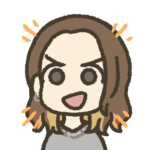

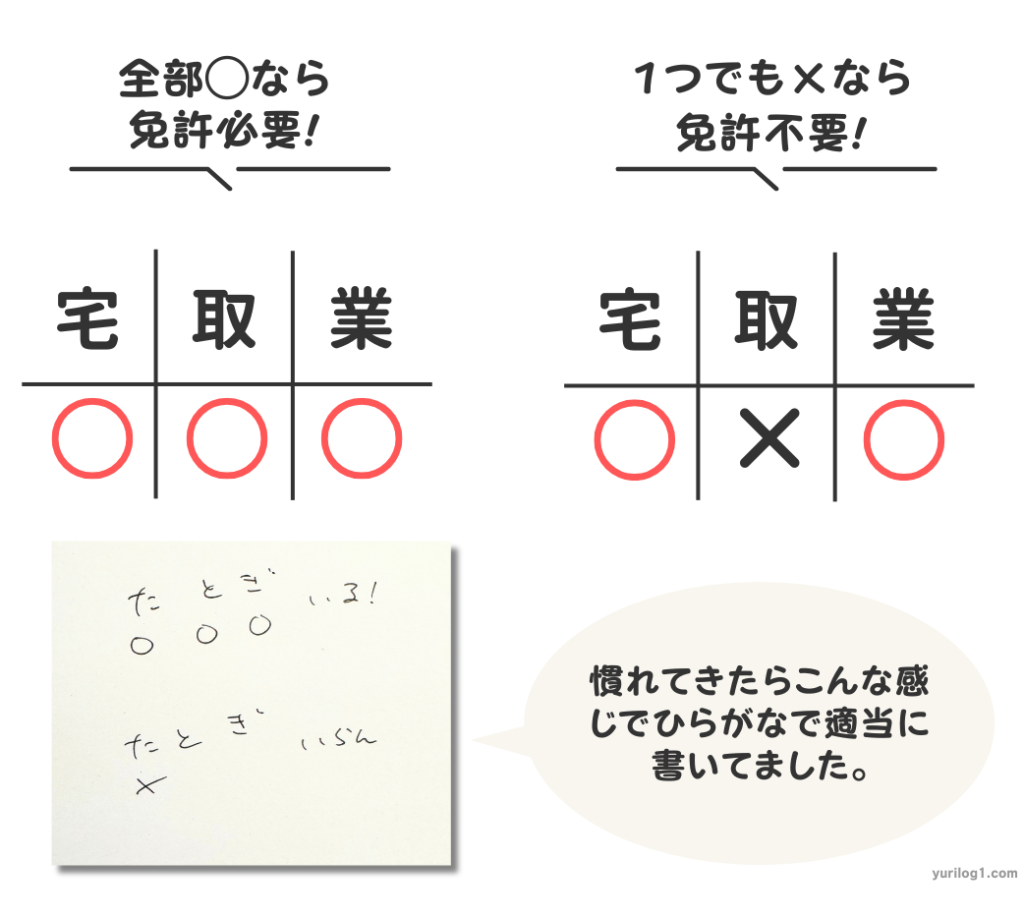

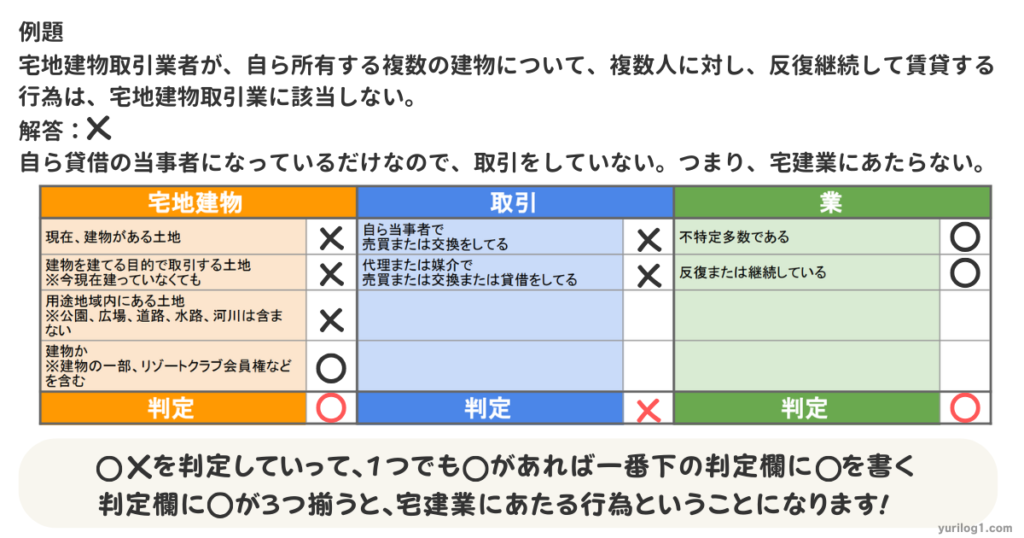

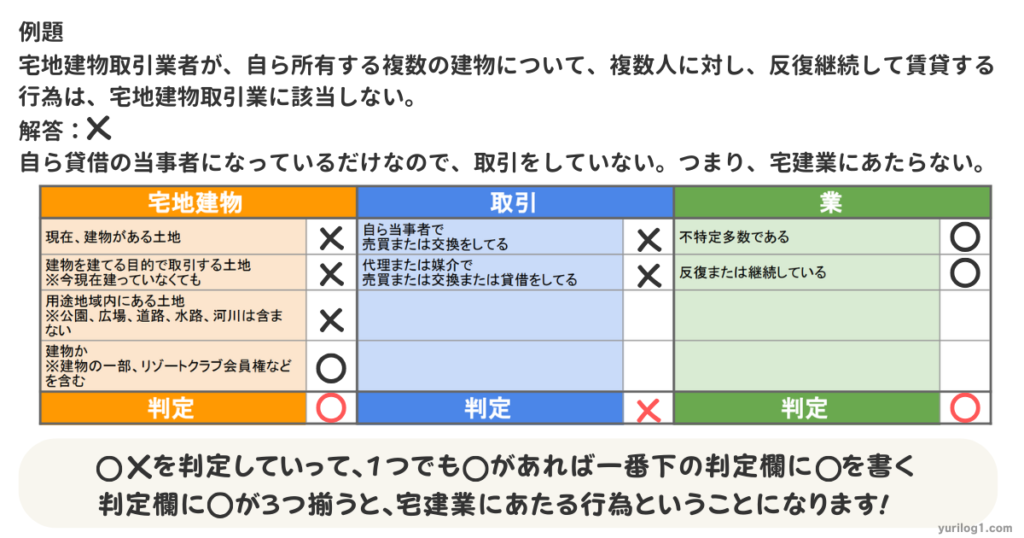

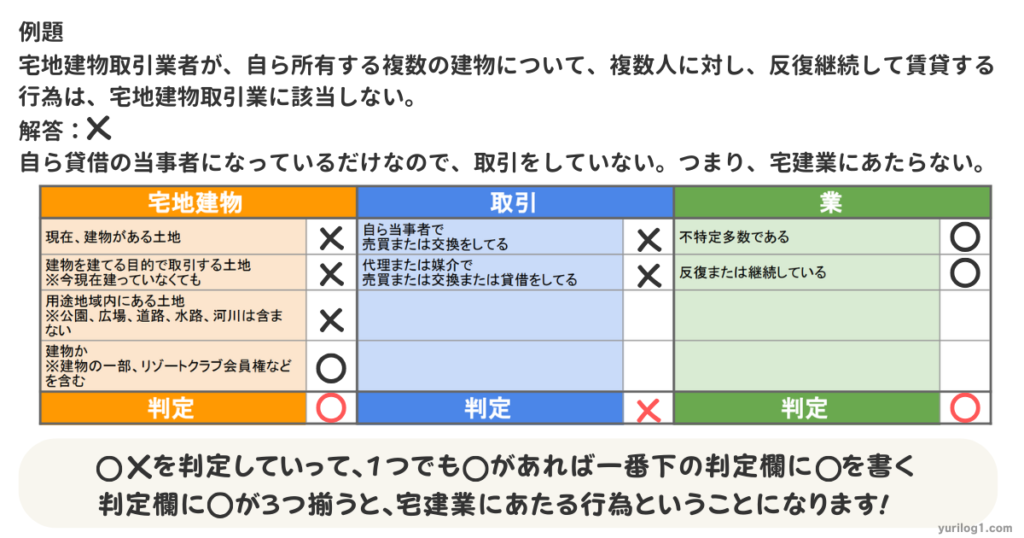

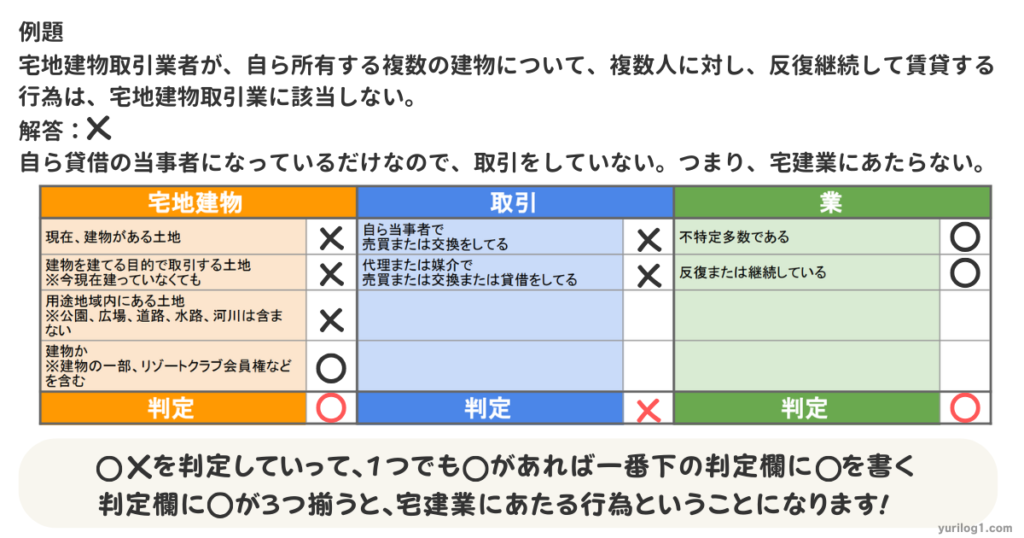

「宅建業とは」の問題を解くには、「宅地、建物」「取引」「業」この3つを完全に分解して、つまり別の話として捉えると頭が整理されます。

そして、必ずメモを取りながら解くのがコツです!

下記の問題を例に、問題を解く際の思考の流れを5ステップで追っていきます。

令和3年10月問32

問題文:宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を 業として営むものとする。

選択肢1:A社が、 都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、 ソーラーパネルを設置するための 土地の売買を媒介しようとする場合、 免許は必要ない。

問題文と選択肢の中から、「宅地、建物」「取引」「業」の要素を探します。

問題を3つに切り分けて、それぞれ別個に判定します!

用途地域外の土地は建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地なら宅地なので、この時点では保留です。

ソーラーパネルは建物ではないので「建物 」さらに、保留にしていた宅地の要件も揃わないので「宅地 」です。

宅地建物グループが「 」判定になります。

売買の媒介は取引なので「取引 」です。

この問題の場合、問題文に「業として営むものとする」と記載があります。そのため「業 」です。

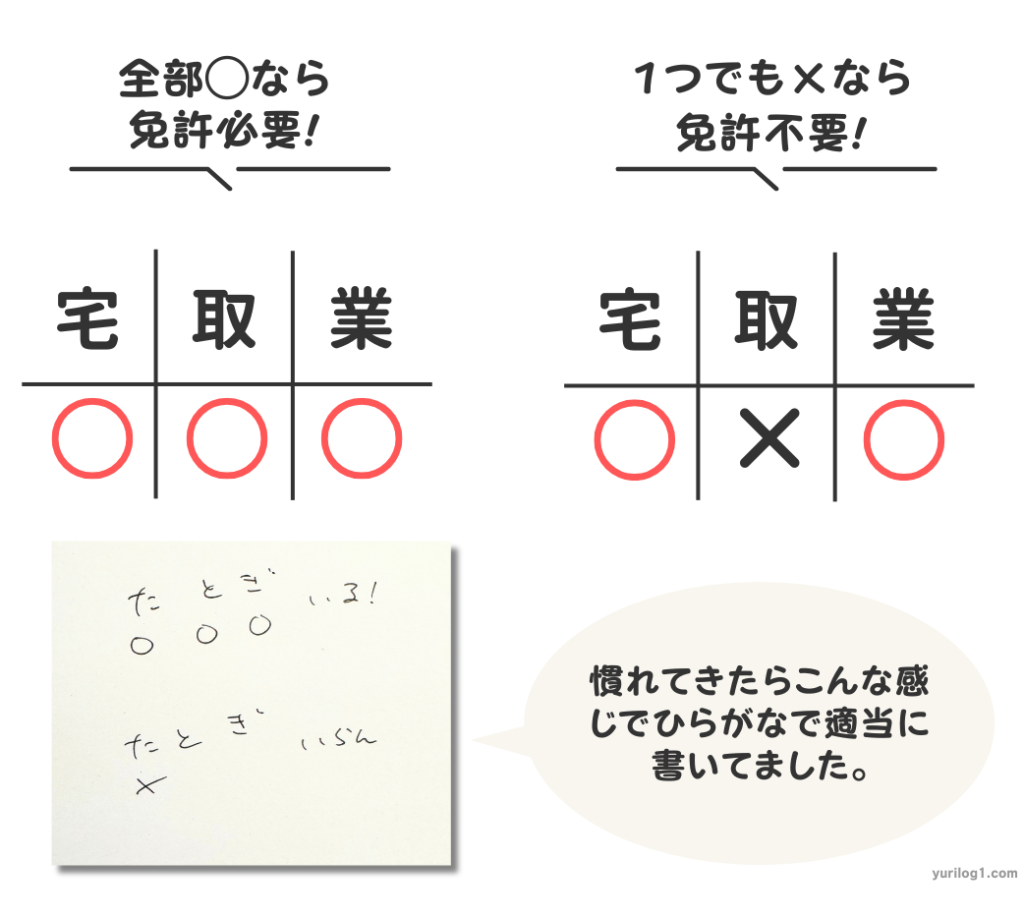

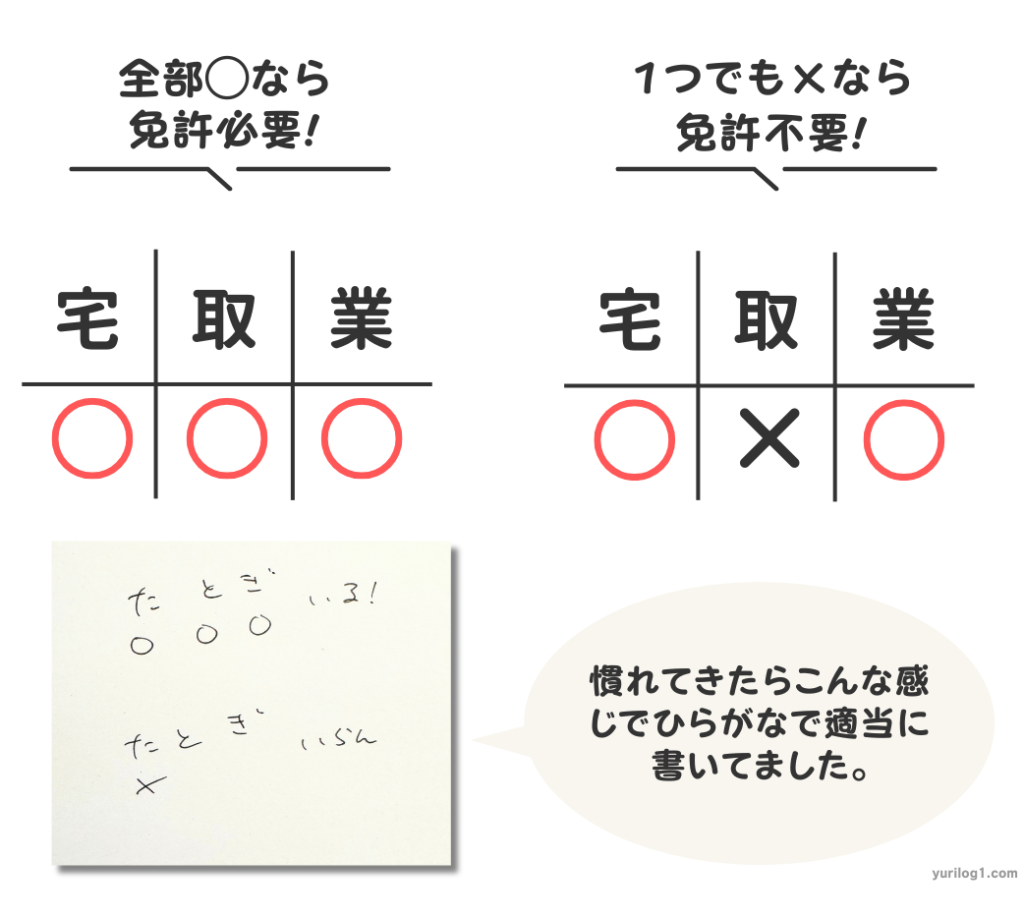

1つでも がつくと免許不要です。「⑤免許は必要ない」とされているため、この選択肢は「正しい」となります。

人によっては④が最初に目に止まると思います。順番はやりやすい順で、もちろんOKです。

「宅地、建物」「取引」「業」に分解して 判定することが肝です。

頭の中で判定するだけだと、絶対に忘れたり、こんがらがったりします。必ずメモを取るようにしましょう。

問題文にメモするよりも、空きスペースにメモするのがおすすめです!

3つ別々に 判定しましょう。

はしっくりくる方でOKですが、ここでは「該当する= 」「該当しない= 」で統一します。

3つとも だと、「宅建業に該当する」ということになります。1つ2つ がついても1つでも なら宅建業にあたりません。

全部 の場合のみ「宅建業にあたる=免許が必要」です!

細かいことですが、 の判定が終わったら、上記写真のように、「いる」「いらない」をひらがなでメモするのがおすすめです。

問題によっては最後の問われ方が違うからです。

この問われ方に対して、 で解答しようとすると、稀にケアレスミスが起こります。私だけかしら…

ケアレスミスが起きたり、どっちがどっちだっけ?っと混乱しないためにも、「いる」「いらない」などひらがなでメモしておくのがおすすめです。

メモの取り方なんて、わかってるよ〜似たようなことやってるのに、それでもなんか間違うんだよ〜

そういう人は、それぞれの定義が曖昧だったり、整理できてないのかも。

慣れるまでは、こんな感じのシートを見ながらやってもいいかも?

これを確実にやるためには、「宅地、建物」「取引」「業」それぞれの定義について詳しくないと解けません。

次は「宅地、建物」「取引」「業」の意味について深掘りしていきます!

宅地の定義

※登記簿の地目ではなく、現況で判断する

「建物が建っている土地は宅地」というのが原則です。

この原則にそって、「②建物を建てる目的で取引する土地」も宅地に含みます。

なぜなら、今建っている土地も、建てる目的で取引する土地も、利用する目的は同じだからです。

例えば、マイホーム購入でイメージしてみても、選択肢はかなり広いです。

山林でポツンと一軒家、街中の駐車場用地(地目は雑種地など)は宅地より安く買えます。場所や環境がよかったら選択肢にあがる可能性も…。

または、普通に住宅用地を買って建ててもいいし、建売の戸建てや中古住宅、マンションもあります。

宅建業法は、宅建業者(知識のあるプロ)とお客様(知識が少ない素人)が取引をする際に、弱い方(知識が少ない素人)を保護するのが目的の法律。

「②建物を建てる目的で取引する土地」を宅地認定しないということは、宅建業法の保護が受けられないということです。

宅建業法の保護がない。

つまり、仲介手数料の上限はないし、万が一トラブルがあっても保証協会を頼れない、重要事項説明や契約書は必須ではないなど…。

いろいろ不安ですね。

お客様としては、これから建てる土地も、建ってる土地も取引する目的は同じ。保護されないと嫌ですよね。

だから、「②建物を建てる目的で取引する土地」も宅地に含みます。

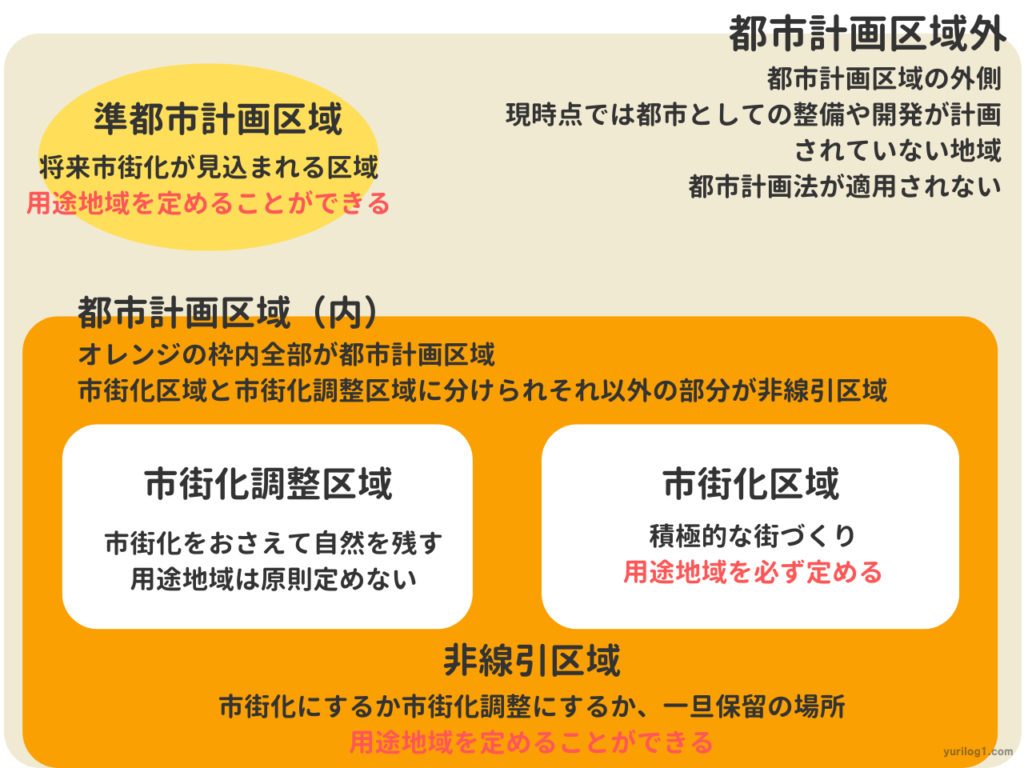

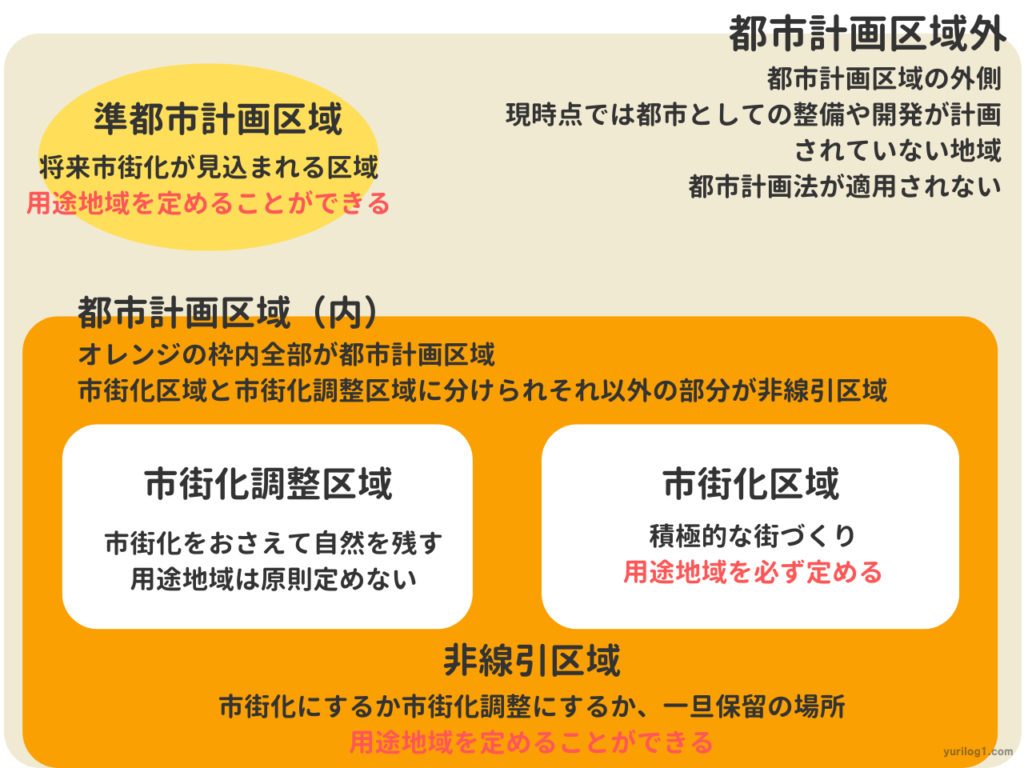

「用途地域が設定されている場所」とは、ある程度都会だったり、人が多く集まる地域です。

人が集まる場所の土地は、建物を建てるために取引されることがほとんどです。そのため、「全て宅地」という扱いになっています。

用途地域は市街化区域では必ず定められ、準都市計画区域、非線引区域でも定めることができます。

都市計画区域外、市街化調整区域では用途地域なし。覚えておきましょう

!

例外(公園、広場、道路、水路、河川)があるのはどうして?

公園、広場、道路、水路、河川は基本的に建物が建つ予定がないからです!

公園、広場、道路、水路の所有者は基本的に国や地方公共団体等です。

つまり、公園や道路の土地が別の用途に供されたり、取引されることは滅多にないということ。

川には所有者はおらず、みんなのものということになっています。(勝手に建物を建てたりする行為は河川法によって禁じられています。)

ちなみに、土地の種類は「23種類の地目」に分けられます。

23種類の地目

宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地

たくさん種類がありますが、用途地域内の土地は公園、広場、道路、水路、河川を除いて宅建業法上は全て「宅地」です。

田んぼでも、農地でも、山林でも、場所が用途地域だったら「宅地」です。

建物の定義は「建築基準法2条1号にいう建築物がおおむねこれに該当する」とされています。

建築基準法2条1号の「建築物」

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

土地に定着とは物理的に土地に結合された状態だけではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。

このため、基礎がなくても、簡単に動かすことができないものは、土地に定着していると判断されます。

プレハブとか大きめの物置、カーポートや車庫も建築物に含まれます!

一言でいうと、簡単に動かせなくて、人が入れるものは「建築物」!

分譲マンションの一室も「建物」に含まれます。

過去問では、車庫やソーラーパネルなどが「建物っぽい」引っ掛けとして出題されています。

車庫は建物!ソーラーパネルは建物ではありません!

| 売買 | 交換 | 貸借 | |

|---|---|---|---|

| ❶ 自ら当事者 | |||

| ❷ 媒介(仲介) | |||

| ❸ 代理 |

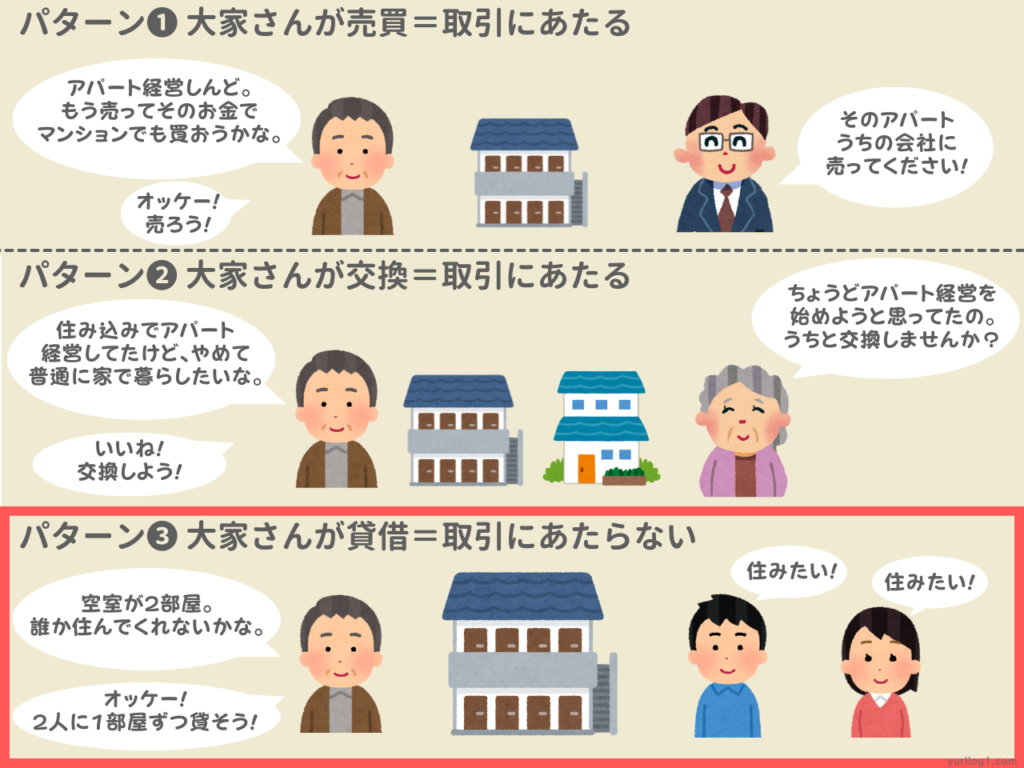

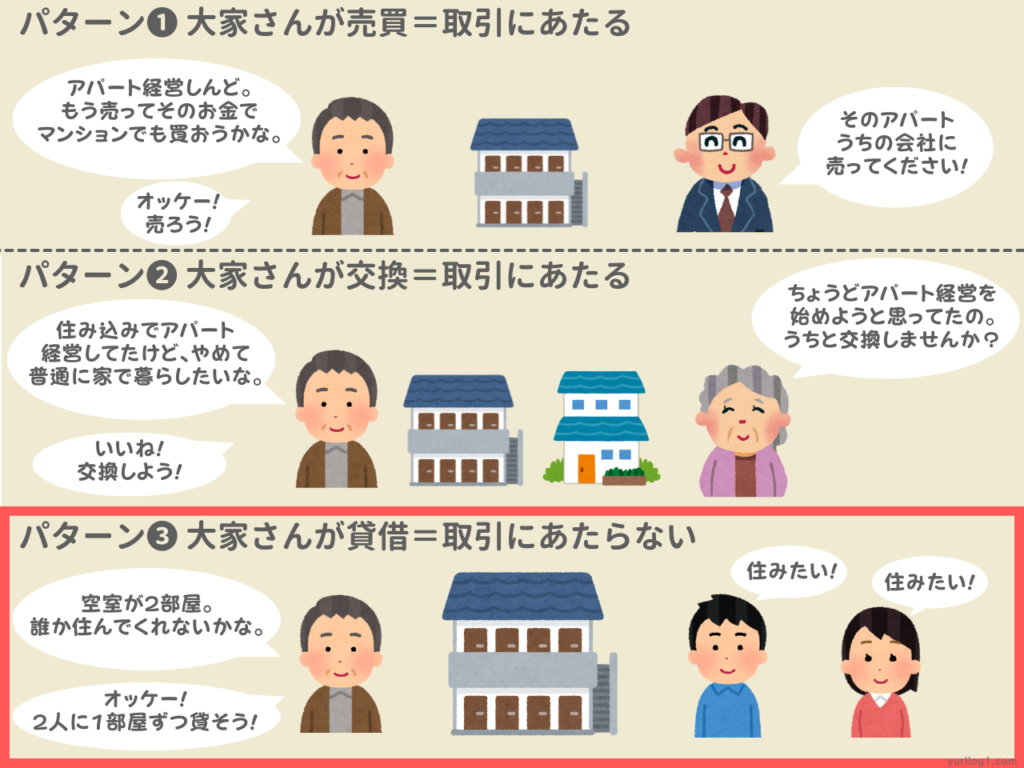

自ら貸借を行うのは、個人大家さんなどが多いのでイメージしやすいです。

\大家さんが自ら当事者になる3パターン/

「取引」にあたらないのは「貸借」だけ。「貸借」であれば、繰り返し行ったとしても宅建業にはあたりません。

売買や交換は「取引」にあたります。

自分のものを貸し借りするのはセーフ。売ったり買ったり交換したりは「取引」に該当します。

しかし、「パターン❶売買」や「パターン❷交換」なら必ずしも免許が必要!というわけではありません。

「宅地建物」「取引」「業」の3つ全てに該当しないなら免許は不要です。

上記図の、パターン❶とパターン❷は「建物」の「取引」を行なっているので2つは該当します。

しかし、1回きりなら「業」には該当しないので免許なしで行うことができます。

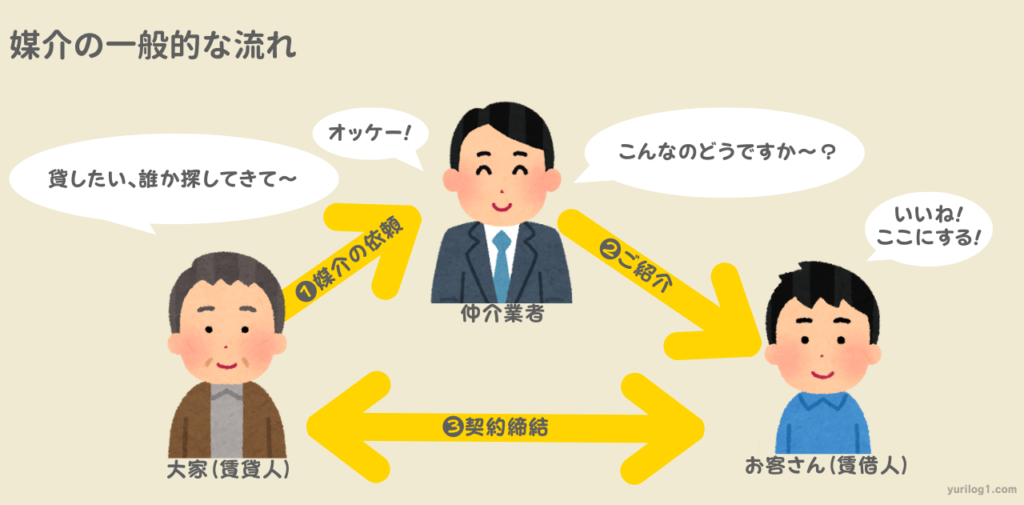

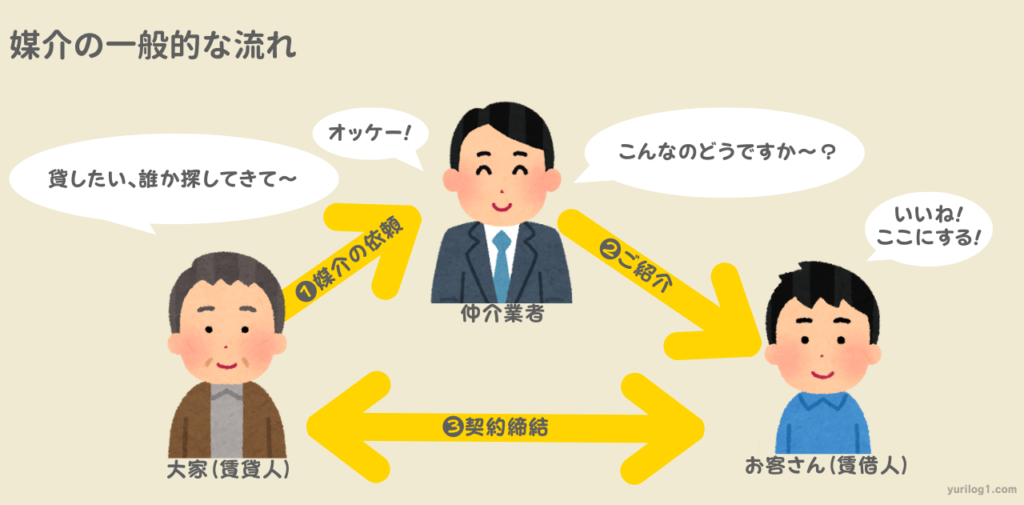

一般的に賃貸のお部屋を借りたり、売買するときに相談する不動産屋さんは「媒介(仲介)」として動いてくれるところが多いです。

媒介(仲介)の場合、契約をするのはあくまで当事者なので、業者に契約締結権限はありません。

媒介(仲介)業者が取り持って、「この物件を借りたい貸したい!」という状態になったら、賃貸人と賃借人が直接契約します。

実務上は媒介(仲介)業者が書類を双方に郵送したり、お客さん(賃借人)だけがお店に来店して契約することが多いです。※賃借人の捺印が終わった書類を、次に賃貸人に記名捺印してもらう。

珍しいですが、売買の場合は売主、買主、業者が全員勢ぞろいして契約することもあります。

Netflixのドラマ「地面士たち」ではそんなシーンが多かったね!

媒介(仲介)は「売買・交換・貸借」全て取引にあたります。

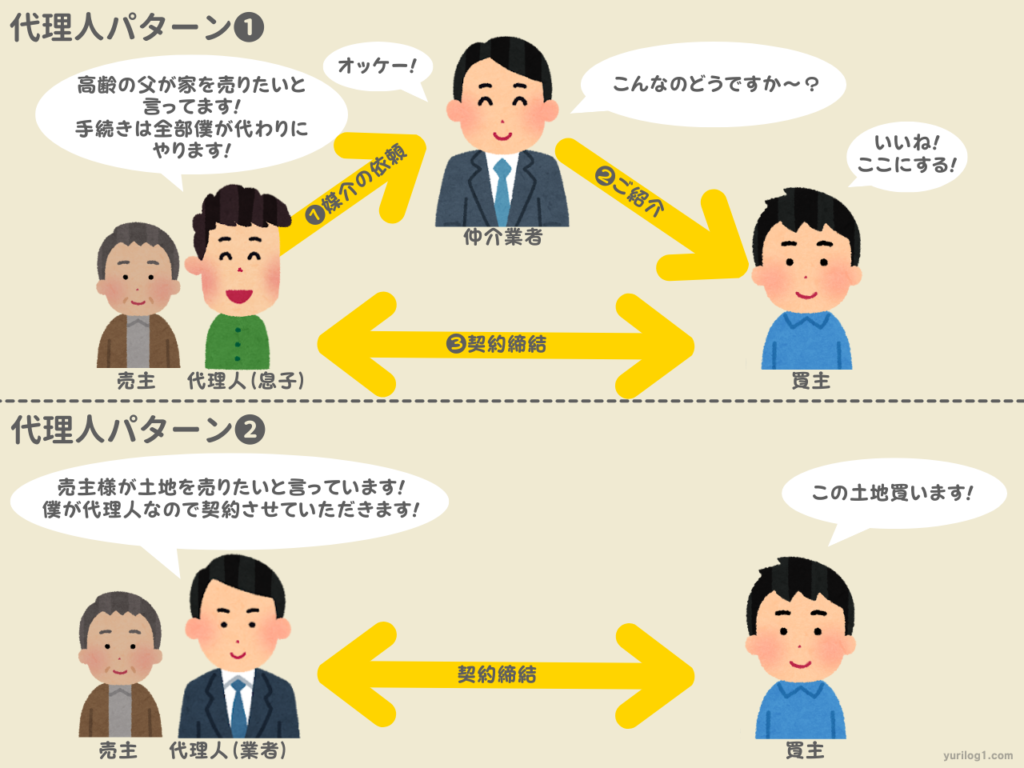

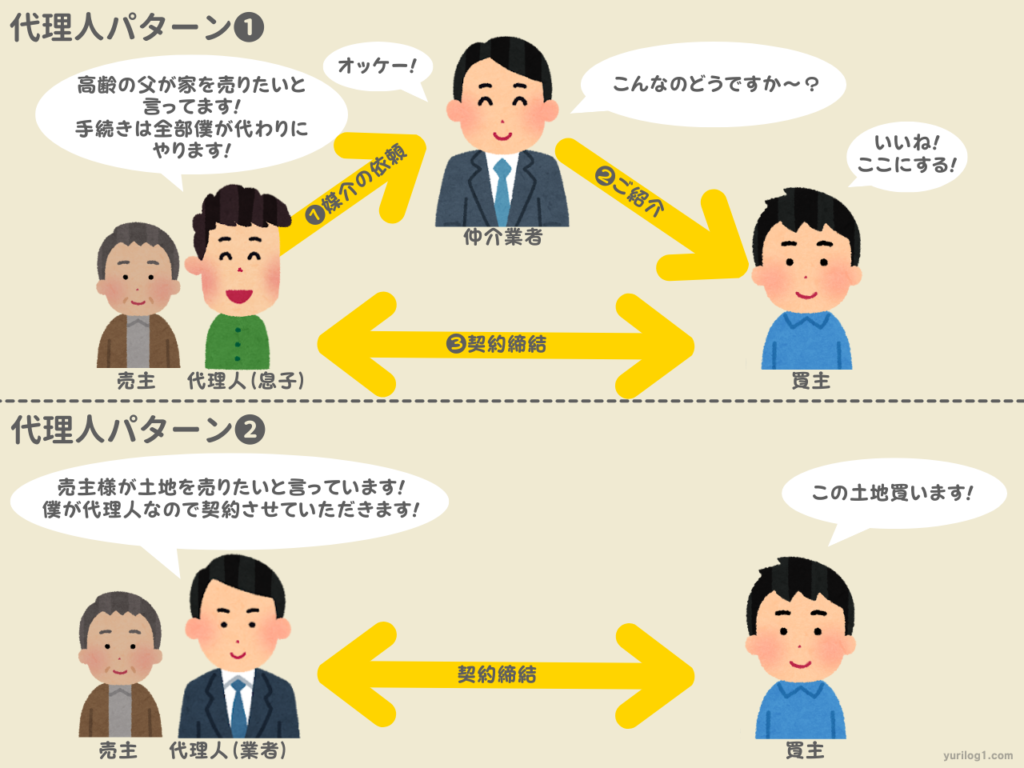

代理契約とは、代理人が本人の代わりを務める契約です。「代理人がすること=本人がすること」になります。

高齢者が親族や業者を代理人にしたり、遠方に住んでいる人が現地の業者を代理人にしたりすることがあります。

代理は「売買・交換・貸借」全て取引にあたります。

「業」とは不特定多数を相手に反復または継続して行うことです。

「不特定多数・反復または継続」この2つがキーワード、両方に該当するかチェックする必要があります。

それぞれ見ていきましょう。

不特定で多数なので、特定されていれば多数でも該当しませんし、不特定でも1人だけなら該当しません。

実際に本試験で出題された例を見るとわかりやすいです。

新しいパターンが出題されると、混乱しちゃうかもしれませんが、落ち着いて紐解いてみてください。

「不特定多数」に関しては、自分ごとに置き換えると急に判定しやすくなります!

自分を問題文の人に置き換えて、「公益法人を対象に営業電話をしろ!」と上司に言われたとする。

「え、何件かけるの?何時間やればいいの?リストとかないの?」ってなりますよね。

でも、「社員全員にこの内容メールしといて」と言われたら、対象がハッキリしているので迷わず取りかかれます。

どれだけやったらいいのか、終わりが見えない…!そう思ったら、それは不特定多数だからです。

特定されていれば、どんなに件数が多くても一応終わりは見えます。

迷ったら、「自分がやるとしたら…」と一度考えてみて、手順をイメージしてみましょう。

なんか、試験問題だとこんがらがるけど、自分ごとにすると「あたりまえ」なこと!

「反復」と「継続」は言葉のまんまです。繰り返し続けることですね。

試験でよく出るのは下記の言い回しです。

分けて売る系は反復継続していることになります。初めての言い回しの問題が出ても、2回以上やってるか?を基準に考えましょう。

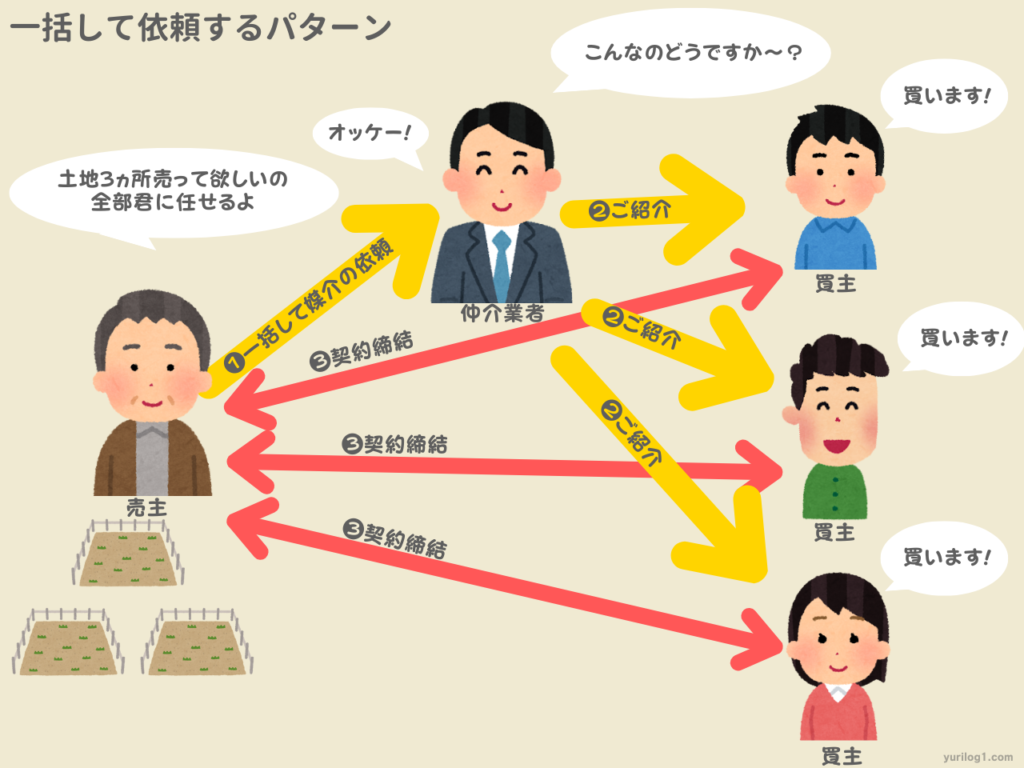

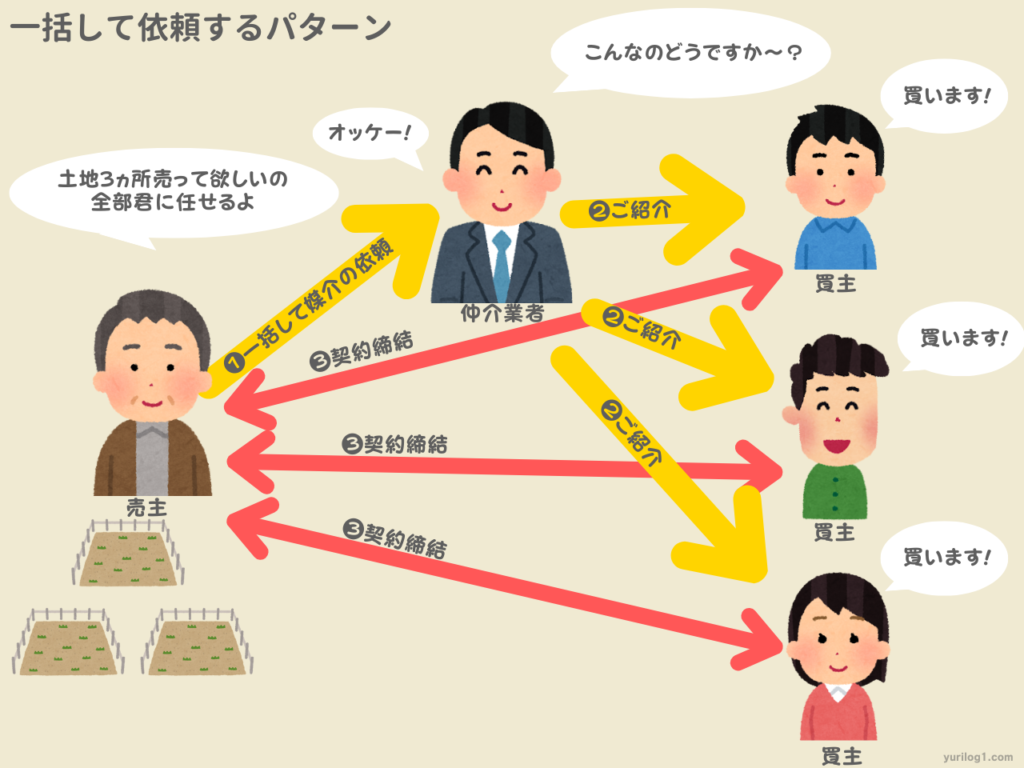

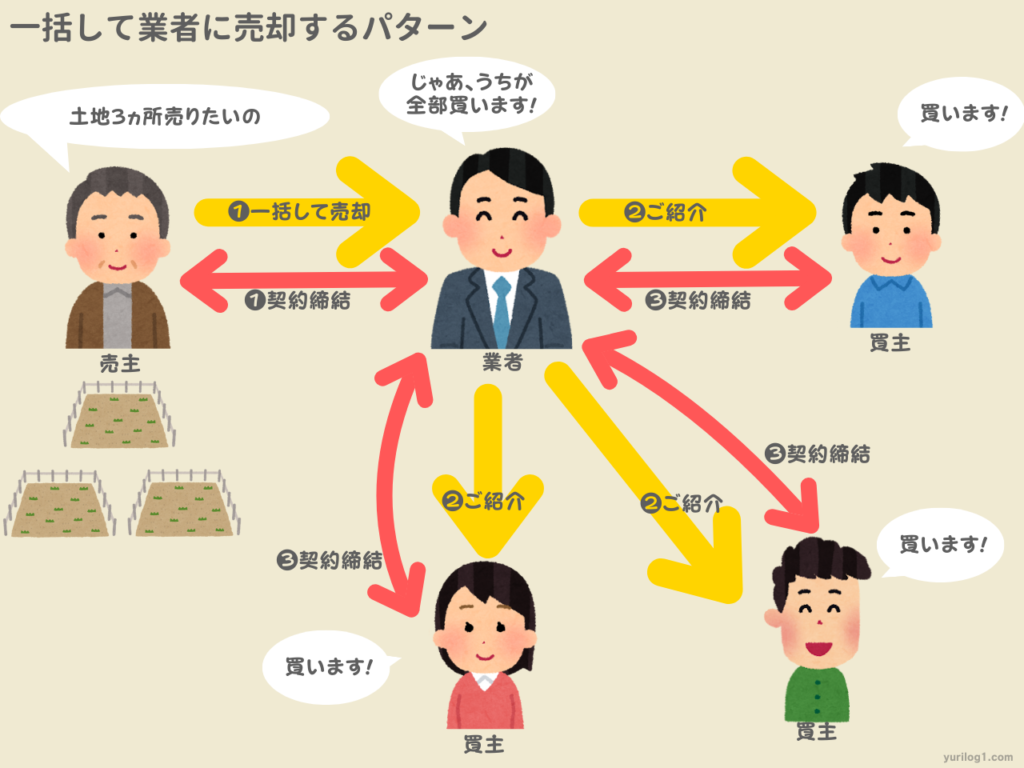

さらに試験でよく出る引っかけとして、間に業者が挟まるパターンがあります。

業者を間に挟んでも、実際に売るのは売主です。

一括して依頼して、代理や媒介の業者を介しても、代理の効果は本人に帰属しますし、媒介なら契約は本人がすることになります。

結局、本人が反復継続して売却してることになります。

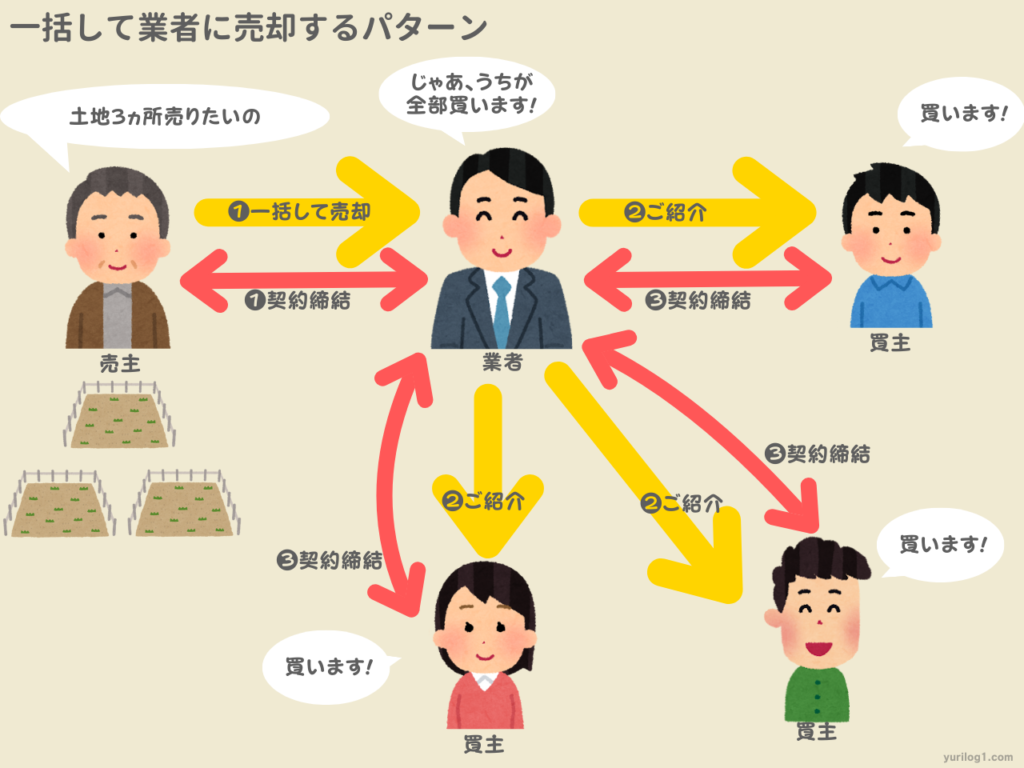

免許なしで、たくさん持ってる土地や建物を売りたい場合は一括して業者に売却するのが一般的です。

そうすると、売主は1回しか売却していないので反復継続にならず免許不要です。

業者さんは、買い取って自分のものになった土地を反復継続して3回売ることになるので免許が必要です。

例えば、安い宅地や建物を購入して、購入した額よりも高く売る。

これを差額の利益目的で繰り返し行うには「宅建業の免許が必要」ということになります。

投資家さんなども、宅地建物の取引を行う場合は宅建業の免許が必要なんですね。

宅地や建物でセドリ的なことをするには免許が必要。

それぞれの論点別に一問一答を分けて掲載しました。

問題文をタップすると解答・解説を読めます。

同じような問題が続きますが、連続して同じ論点を解くことで知識が強化されます。

全部終わる頃には「宅建業の定義」完全攻略♪

メモ書きしながら解く癖をつけましょう!なんか手元に紙を用意して始めてね!

\メモの取り方/

【解答:◯】

宅地の判定方法は3つです

| 全国基準 | ❶建物が建っている土地 ❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても) |

|---|---|

| 用途地域内 | ❸用途地域内にある土地は原則宅地 しかし、公園、広場、道路、水路、河川は含まない |

この3つは誦んじて言えるようにしておこう!

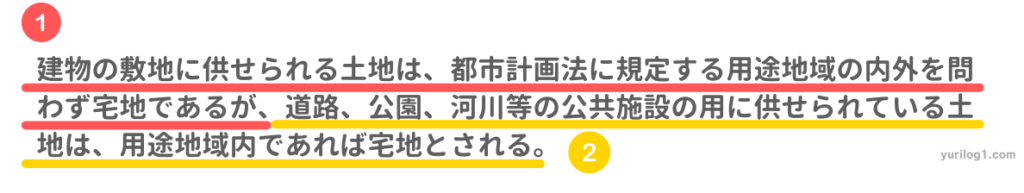

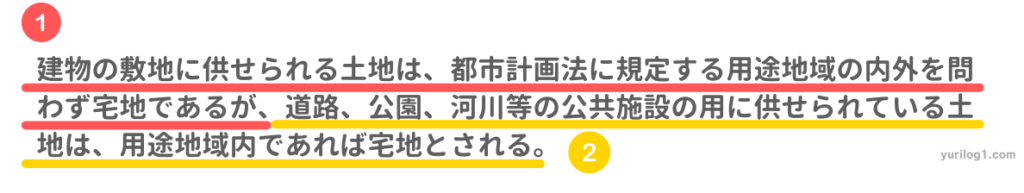

「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地、または建物を建てる目的で取引する土地をいいます。これは、全国どこの土地も全て同じです。

用途地域内の土地については、原則的に全部の土地が「宅地」にあたります。

しかし、例外として道路、公園、河川、広場及び水路に供せられている土地は宅地ではありません。

【解答: 】

用途地域内でも、道路、公園、水路、広場、河川に供せられる土地は宅地ではありません。

こういう問題は、2つの要素について聞かれているので、2つそれぞれについて判定しましょう!

前半部分は正しいけど、後半は誤っているので、結果的に となります。

【解答: 建物を建てる目的で取引される土地も宅地に含む】

宅地とは下記の❶〜❸のことをいいます。

| 全国基準 | ❶建物が建っている土地 ❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても) |

|---|---|

| 用途地域内 | ❸用途地域内にある土地は原則宅地 しかし、公園、広場、道路、水路、河川は含まない |

問題文では❷が抜けている点が誤りです。

そして、宅地にあたるかどうかはこの❶〜❸で判断します。

現状は山林でも、将来的に切り開いて建物を建てる目的で取引をされるなら「宅地」として扱われます。

地目も、現況もまだ山林だとしても、取引の目的が「建物を建てる」に決まっているなら宅地です。

【解答: 】

| 全国基準 | ❶建物が建っている土地 ❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても) |

|---|---|

| 用途地域内 | ❸用途地域内にある土地は原則宅地 しかし、公園、広場、道路、水路、河川は含まない |

この問題も、前半と後半に分けて判断する方が頭の中をスッキリ整理できます。

〜前半〜

「用途地域外の土地」となっているので、全国基準のみ適用になります。

つまり、❶建物が建っている土地 ❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても)以外は宅地ではありません。

〜後半〜

「ソーラーパネルを設置する土地」とありますが、ソーラーパネルは「建物」ではありません。

建物の定義は、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの〜」です。

見ての通り、ソーラーパネルには屋根も柱も壁もありません。

したがって、「ソーラーパネルを設置するための土地」は、「宅地」ではありません。

「宅地以外の土地」の売買を媒介することは、「宅建業」に該当しません。そのため、A社は免許は免許不要です。

【解答: 】

ズバリ、問題文そのままです。宅地とは、

❶建物が建っている土地

❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても)

例えば地目や現状は山林でも、将来的に切り開いて建物を建てる目的で取引をされるなら「宅地」として扱われます。

【解答: 】

準工業地域は、用途地域の一種です。用途地域内の土地は、原則「宅地」として扱われます。

※例外として、公園、広場、道路、水路、河川は含まない。

「資材置き場の用に供せれている土地」は例外にあたらないため、宅地です。

建築資材置場…ってことは建物立ってないじゃーん!っていう思考に導く引っかけ問題です!気をつけて!

【解答: 】

本肢の土地は、工業専用地域は用途地域の一種です。用途地域内の土地は、原則「宅地」として扱われます。

※例外として、公園、広場、道路、水路、河川は含まない。

「建築資材置き場の用に供せれているもの」は例外にあたらないため、宅地です。

1つ前の問題とそっくり!

そっくり!と思って油断しないでね!流し読みはケアレスミスの元。そっくりな気がした時こそ注意して読み込みましょう!

【解答: 】

「用途地域外の土地」なので、下記の全国基準のみ適用されます。

❶建物が建っている土地

❷または建物を建てる目的で取引する土地(今現在建っていなくても)

本肢の土地は、倉庫の用に供されています。倉庫は建物でしょうか?

建物の定義は、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの〜」です。

「倉庫」と一言でいうと大小様々なものがありますが、明らかに「建物だ」といえるものが多く含まれます。

「倉庫は建物」という認識で大丈夫です。したがって、「用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているもの」は宅地です。

問題では、「宅地に該当しない」となっているので、解答は となります。

この問題で間違えてしまったり、迷った人の中には、家庭用の物置やトランクルームと倉庫を混同している人もいるのではないでしょうか?

このような簡易的なものは、基本的に「倉庫」ではなく「物置」です。

倉庫は建物!

【解答: 】

このタイプの問題は、人ごとに分けて判定していきましょう。

〜Cについて〜

「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」ということは、用途地域は設定されない場所です。

つまり全国基準のみ適用されます。建物もしくは建物を建てる目的で取引しない限り宅建業に当たりません。

Cさんは「山林」を「山林」として売却しているので、宅建業の免許は必要ありません。

Cさんについては書いてあることが正しいので、 判定ですね。次、Dさんについて検討します。

〜Dについて〜

Dさんは、「宅地として分譲」です。宅地を「分譲する」ということは宅地を不特定多数に反復継続(10回)して売っているので、宅建業に該当します。

Dさんは、宅建業の免許を受けなければなりません。

Dさんについても、正しいことが書いてあるので、解答は です!

【解答: 用途地域内は、農地でも宅地】

用途地域内にある土地は、例外を除いて全て宅地です。

例外:公園、広場、道路、水路、河川

現状が農地であっても、「例外」にはあたらないので、宅地として扱います。

【解答: 】

まず、対象の土地が宅地にあたるか判定します。

用途地域内にある土地は、例外を除いて全て宅地です。

例外:公園、広場、道路、水路、河川

駐車場用地は「例外」にあたらないので、「宅地」として扱います。

次に、Dさんの行為は「業」にあたるか判定します。

Dさんは、駐車場用地(宅地)を反復継続して売却しています。これは宅建業に該当する行為なので、Dさんは免許を受ける必要があります。

【解答: 一部もでも建物として扱う】

「建物」には、建物の一部も含まれます。マンションやアパートの一室も「建物」と扱います。

分譲マンションの一室を購入するのも取引!賃貸マンションの仲介も取引です!

今回の問題では、「建物の一部」について「売買の代理」を「業として」行っているので、宅建業にあたります。

【解答: 公的な施設も建物にあたる】

宅建業法は、「建物」の定義を置いていませんが、建築基準法の「建築物」に関する定義を用いられます。

建築基準法の建築物の定義は、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの〜」なので、問題文通りです。

しかし、「学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設を除く」なんてどこにも書いてません。

そのため、本問の公共施設も「建物」に含まれます。

「官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない」とする点が誤りです。

【解答: 免許を受ける必要がある】

「リゾートクラブ会員権」は、建物にあたります。

リゾートクラブ会員権とは?

リゾートクラブ会員権とは、「別荘を持つ」ことと「ホテルに泊まる」ことの中間のような仕組みです。

別荘だと、自分が所有しているところしか利用できない。掃除や管理も必要。

会員権の場合は、例えば「ホテルの1部屋を14人でシェアする」つまり、1人あたり年26日間泊まれる。

ホテルなので、清掃の必要はないし、別荘を所有するよりも割り勘してるのでお得。みたいなイメージです。

会員権の種類によっては、複数の系列ホテルを利用する権利を得られます。1か所だけじゃなくて気分で選べる!

リゾートクラブ会員権について、もっと具体的なイメージをつけたい人は実際の販売ページなどを見るとわかりやすいです。

東急ハーヴェストクラブや、エクシブが有名です。

本題に戻りますが、リゾートクラブ会員権は別荘を共同所有しているのと同じ感覚です。不動産登記もできるし、建物として扱います。

建物の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行うのだから、宅地建物取引業に該当します。

したがって、Dさんは、宅建業の免許を受ける必要があります。

| 売買 | 交換 | 貸借 | |

|---|---|---|---|

| ❶ 自ら当事者 | |||

| ❷ 媒介(仲介) | |||

| ❸ 代理 |

【解答 】

このタイプの問題は、前半と後半に分けてそれぞれ判定しましょう。

〜前半〜

他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、

自ら貸主となる行為は、転貸借の場合も含め、宅建業に該当しません。

したがって、複数の建物を借り上げ、不特定多数の者に反復継続して転貸する行為も、免許不要です。

前半部分は誤ったことが書いてあります。

〜後半〜

自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

「自ら所有する建物を貸借する場合」これも自ら貸借なので、免許不要です。

後半部分は正しいことが書いてあります。

結論、前半部分が誤りなので、解答は となります。

【解答 】

自ら貸借契約の当事者となる行為は、「取引」に該当しません。

「宅建業者が行っている」というのが引っかけポイントかもしれませんが、やっていることは個人大家さんなどと同じ「自ら貸借」です。

自ら貸主となる行為は、宅建業に該当しないため、 となります。

【解答 含まれる】

「貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」は、建物の代理を複数回行っているので、宅建業にあたります。

「入居者の募集」自体は、免許がなくてもできますが、今回のように宅建業にあたるケースでは、募集をする際も宅建業の規制を受けます。

「入居者からの苦情・要望の受付」や「入居者が退去した後の清掃」は、宅建業とは関係ありません。

苦情や要望の受付、清掃なら免許不要なので、業務内容によっては宅建業の免許を持たない管理業者も存在します。

本問の場合は、代理で賃貸借契約の締結を行っているので、宅建業にあたります。

【解答 】

自ら所有する土地を貸しているだけなので、自ら貸借。宅建業にあたりません。

土地を区分したり、建築したりと、色々やってるので業者感でてますが、区分するのも建築するのも宅建業とは無関係です。

宅建業が適用されるのは、「宅地建物の取引を行として行う」場合のみ。

自ら貸借は取引にあたらないので、本ケースは免許不要です。

【解答 受ける必要はない】

B社が行っているのは、自社ビルのテナント募集、つまり、自ら貸主となる行為です。

「取引」に該当しません。したがって、B社は、宅建業の免許を受ける必要がありません。

【解答: 受ける必要はない】

複数の人が出てくる場合は、念の為人ごとに切り分けて検討しましょう。

〜Aさん〜

Aさんは自己所有のビルをBに賃貸しているだけです。自ら貸借なので「取引」にあたりません。したがって、Aさんは免許不要です。

〜Bさん〜

BさんAさんから借りているビルを転貸しています。自ら貸主となる行為は、転貸の場合も含め、宅建業に該当しません。

Bさんも免許不要です。

したがって、AさんもBさんも、免許は不要なので、正しいことが書いてあります。解答は となります。

【解答: 受ける必要がある】

代理や媒介の業者が挟まっても、取引の効果は本人に帰属します。

つまり、Dさん本人が不特定多数の者に反復継続して分譲していることになります。

不特定多数の者に反復継続して分譲する行為は宅建業にあたります。

したがって、Dさんは免許を受ける必要があります。

【解答: 受ける必要がある】

国や地方公共団体が宅建業を営む場合には、免許は不要です。しかし、取引の相手方まで免許不要になるわけではありません。

宅地建物の「売買・交換」は取引にあたります。売るだけではなく、買う行為も「取引」にあたるということです。

Eさんは、「宅地の購入を反復継続して行っている」ので、宅建業の免許を受ける必要があります。

【解答: 受ける必要がある】

目的が借金返済であっても関係ありません。

Fさんは、自己所有の宅地を不特定多数の者に反復継続して売却するのですから、宅建業に該当します。したがって、宅建業の免許を受ける必要があります。

【解答: Cは免許を受ける必要はない】

Cさんは、自分の所有地を賃貸しているだけなので、自ら貸主になる行為なので、宅建業にあたりません。

したがって、免許不要となります。

【解答: 2人とも受ける必要はない】

複数人出てくる場合は、それぞれ検討しましょう。

〜Eさん〜

Eさんは自己所有のビルを賃貸しているだけなので、自ら貸主になっているだけです。取引に当たらないため、免許不要です。

〜Fさん〜

Fさんは、借りているビルを転貸しています。転貸だとしても、自ら貸主になっているにすぎないので「取引」にあたらないため、免許不要です。

結論、2人とも免許を受ける必要なありません。

【解答: 】

管理業者だからといって、免許不要になる例外はありません。普通に宅建業の規定をあてはめていきましょう。

貸借の媒介は「取引」に該当します。本問では建物の媒介を反復継続して営んでいることになるので、宅建業に該当します。

したがって、本問の管理業者は、宅建業の免許を受ける必要があります。

【解答: 】

複数の登場人物がいる場合、それぞれ分けて検討しましょう。

〜Bさん〜

Bは自己所有のマンションを賃貸する貸主になるだけなので、自ら貸主ということです。免許は不要です。

〜Cさん〜

Cさんは、Bさんの所有する建物(C本人のではない他人のもの)について、募集および契約を行うので、自ら貸主にはあたりません。

建物の取引を反復継続して行うことになるので、宅建業の免許が必要です。

〜Dさん〜

Dさんは委託を受けてマンションの管理をしているだけです。管理業務は宅建業にあたらないので、Dさんは免許不要です。

結論、免許が必要なのはCさんのみ、BさんDさんは免許不要です。問題文の通りなので、解答は となります。

【解答: 】

建設業者は免許不要の特例にあたりません。

なんか特別感醸しだしてますが、惑わされずに普通に検討しましょう。

建物の敷地に供せられる土地(=宅地)の売買を反復継続してあっせんする行為は、宅建業に該当します。

したがって、Fは、免許を受ける必要があります。

【解答: 】

「競売で取得する」ことは、特に何の例外にもあたりません。

代理の業者を挟んでも、効果は本人に帰属します。Aさん本人が不特定多数の者に対して分譲を行なっていることになります。

これは、宅建業に該当するので、免許を受ける必要があります。

【解答: 代理で売却を繰り返すのは免許が必要】

国や地方公共団体が行う行為に対しては宅建業法の適用はありません。

しかし、代理や媒介で絡む業者まで特例扱いにはなりません。

土地区画整理事業により造成された宅地であることも、特に関係ありません。

Aさんは、甲市の代理として、宅地を売却する行為を繰り返し行っているので、宅建業に該当し、免許を受ける必要があります。

【解答: 】

「競売により取得した」ことは、特に何の例外にもあたりません。

媒介の業者を挟んでも、効果は本人に帰属します。Aさん本人が複数の宅地の売却を繰り返し行うことになります。

これは、宅建業に該当するので、Aさんは免許を受ける必要があります。

【解答: 】

Aは、転貸を繰り返していることになりますが、自ら貸主となる行為は転貸だとしても宅建業に該当しません。

依頼を受けた業者は「建物の媒介を繰り返している」ので免許が必要ですが、Aさんは免許不要です。

【解答: 】

この問題も、複数人出てくるのでそれぞれ分けて検討しましょう。

〜Eさん〜

Eさんがしているのは、土地を駐車場として賃貸することです。「自ら貸主」は「宅建業」に該当しません。したがって、Eさんは免許を受ける必要はないです。

〜Fさん〜

Fさんは、駐車場ビル(建物)を10棟売却しています。

媒介の業者を挟んでも、効果は本人に帰属するので、Fさん本人が建物の売却を反復継続して行なっていることになります。

これは宅建業に該当するので、Fさんは宅建業の免許が必要です。

〜Gさん〜

Gさんは、Fの駐車場ビル(建物)の売却を媒介しています。建物の媒介を反復継続して行うので、宅建業に該当します。

Gさんは、宅建業の免許が必要です。

【解答: 】

Bさんは、結論として宅地を分譲しています。

販売代理を依頼したとしても、効果は本人に帰属するので、Bさん本人が行ったのと同じことです。

宅地を分譲する行為は、宅建業に該当するので、Bさんは免許を受ける必要があります。

【解答:×】

Aは自ら所有する農地を宅地に転用して不特定多数に売却する売主である。

したがって、Aは宅地建物取引業の免許を必要とする(宅建業法2条1号・2号)。

宅建業者に媒介を依頼するからといって、自らが売主であることに変わりはない。

【解答:×】

【Aについて】

Aがしているのは、自己所有のマンションを一括してBに売却する行為である。売買を反復・継続しているわけではないから、「宅建業」ということはできない。

したがって、Aは免許を必要としない。

【Bについて】

Bがしているのは、自己所有のマンションを業として賃貸することであるが、このような「自ら貸主」となる行為は「宅建業」に当てはまらない(宅建業法2条2号)。

したがって、Bは免許を必要としない。

【解答:×】

Fは、土地付き住宅を分譲している。これは、宅建業に該当するから(宅建業法2条2号)、Fは、免許を必要とする。

このことは、分譲の相手が公益法人に限定される場合でも、全く同じである。したがって、Fは、免許を必要とする。

【解答:×】

【宅地にあたるか】

用途地域内の土地は現在農地であろうとも宅建業法上の「宅地」にあたる(宅建業法2条1号)。

【宅建「業」にあたるか】

Eは、自己所有の農地を区画割りして反復継続して売却している。これは宅建業に該当する行為である(宅建業法2条1号)。

【相手が公益法人】

売却の相手が公益法人のみであったとしても、宅建業でなくなるわけではない。

以上より、Eの行為は宅地建物取引業にあたり、免許を必要とする。

【解答: 免許が必要】

農業協同組合だからといって、免許不要の特例にはあたりません。

宅地の売却に関する販売代理を業として行うので、宅建業に該当します。農業協同組合は、免許を受ける必要があります。

免許不要の特例が適用されるのは以下の団体です!

| 特例に該当する団体 | 特例の内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社など | 宅建業の規定が適用されない | 国の機関はお客様を害することはないので、「宅建業法を適用する必要はない」という考え方のため |

| 信託銀行や信託業務を兼営する金融機関 | 国交大臣に「届出」をすると免許を受けたものとみなされる | 信託業務を開始する際に、宅建業の免許よりも厳しい規程をクリアしているため |

| 破産管財人 | 破産財団の換価のために自ら売主として売却する場合は免許不要 | 裁判所の監督のもと、行われる行為のため |

農業組合は該当しないので、宅建業に該当する行為を行うには免許が必要です。

【解答:◯】

国及び地方公共団体には宅建業法が適用されない(宅建業法78条1項)。

さらに、独立行政法人都市再生機構は国とみなされ(独立行政法人都市再生機構法42条、令34条1項4号)、地方住宅供給公社は地方公共団体とみなされる(地方住宅供給公社法47条、令2条1項4号)。

したがって、甲県住宅供給公社Dは、甲県であるとみなされ、宅建業法の適用を受けないから、Dは免許を受ける必要はない。

【解答:×】

一団の宅地を分譲する行為は、宅建業に該当する(宅建業法2条2号)。学校法人や宗教法人だからといって、例外的な扱いがされることはない。したがって、Gだけでなく、Hも、宅建業の免許を必要とする。

※宅建業法が適用されないのは、国・地方公共団体や、それらと同視される都市再生機構、地方住宅供給公社に限られる(宅建業法78条1項)。

【解説:◯】

信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はありません。国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができます(宅建業法77条1項~3項)。

※信託会社に適用されないのは、免許に関する規定だけであり、その他の規定は通常の 宅建業者と同様に適用されます(宅建業法77条2項)。例えば、営業保証金の供託又は保証協会への加入が必要ですし、監督処分を受けることもあります。

【解答:×】

国や地方公共団体が宅建業を営む場合には免許は不要である(宅建業法78条1項)。

しかし、Fは甲県の依頼を受けて販売を代理しているのであって、甲県自体ではない。したがって、Fの行為は宅地建物取引業にあたり、免許を必要とする(宅建業法2条2号)。

【解答:×】

「住宅用地」は、「宅地」に該当します。「宅地」を分譲することは、「宅建業」に該当します(宅建業法2条2号)。したがって、B社には、免許が必要です(同法3条1項)。

※「土地区画整理事業の換地処分により取得した換地」であることは、結論と何の関係もありません。「競売により取得した宅地」という言い回しが頻出ですが、これも同じこと。「何だか特別扱いがありそう」と受験生をヒッカケようとしているだけで、記述に意味はありません。冷静に無視!

【解答: 受ける必要がある】

建設業者は免許不要の特例にあたりません。

なんか特別感醸しだしてますが、惑わされずに普通に検討しましょう。

不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする行為は、宅建業に該当します。

したがって、Cは、免許を受ける必要があります。

【解答:】

住宅の貸借の媒介を反復継続して営むことは、宅建業に該当します(宅建業法2条2号)。したがって、本肢の社会福祉法人は、宅建業の免許を受ける必要があります(同法3条1項)。

※社会福祉法人だからといって、特別な扱いはありません。

【解答:×】

■「宅地」とは

(肢1の表参照。)

住宅を建築するための土地は、「宅地」に該当します(宅建業法2条1号)。

■国や地方公共団体の扱い

国や地方公共団体が宅建業を営む場合には、免許は不要です。これらの者には、そもそも宅建業法が適用されないからです(宅建業法78条1項)。

しかし、D社は、地方公共団体と定住希望者との「売買契約」を「媒介」しているだけです。D社が地方公共団体と扱われるわけではありません。

「売買」の「媒介」は「取引」の一種です(「はじめに」の表参照)。D社の行為は宅建業にあたるため(同法2条2号)、免許が必要です(同法3条1項)。

【解答: 】

破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行うのであれば、免許不要の特例に該当します。

しかし、その媒介を依頼されたEは特例にあたりません。

建物の売却の媒介を反復継続して行うので、Eは免許が必要です。

免許不要の特例に該当するのは下記の団体ですが、あくまで本人たちだけ!媒介や代理をする人、相手方は宅建業を行うのであれば免許が必要となります。

| 特例に該当する団体 | 特例の内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社など | 宅建業の規定が適用されない | 国の機関はお客様を害することはないので、「宅建業法を適用する必要はない」という考え方のため |

| 信託銀行や信託業務を兼営する金融機関 | 国交大臣に「届出」をすると免許を受けたものとみなされる | 信託業務を開始する際に、宅建業の免許よりも厳しい規程をクリアしているため |

| 破産管財人 | 破産財団の換価のために自ら売主として売却する場合は免許不要 | 裁判所の監督のもと、行われる行為のため |

宅建業の定義は、たくさんの情報を判定しなくてはいけないので、頭がぐちゃぐちゃになる人も多いです。

必ず、メモを取りながら解きましょう。

複数の人が登場する問題や、一肢の中でも前半後半で違うことを問われている時は分解して解くのがポイントです。

1問だと思わないで、分けて分けて単純にして、最後に整理するのが絶対確実!

単純な表ですが、重要ポイントが詰まった表でメモしながら解くと、頭が整理されますよ!

最初は見ながら、慣れてきたらこれを脳内で思い浮かべながら解いてみてください♪

4〜5つの質問に答えるとあなたにピッタリの通信講座がわかります!

診断なしで人気通信講座ランキングを見たい人はこちら

簡単1分!

質問に答えてピッタリの勉強法がわかる!

この記事が気に入ったら

フォローしてね!