Menu

- Home − ホーム −

- Qualifications – 資格について知る –

- Road map – 学習手段やスケジュールを考える –

- Study tool – 教材を選ぶ –

- Study method – 勉強法やテクニックを知る –

- Sitemap − 記事一覧 −

\簡単1分で完了/

■ 宅建の勉強にテキストはいらないって本当?

■ 「テキストなし、過去問だけで受かった」って知り合いが居るんだけど、私もできるかな?

■ 無料アプリだけでテキストも問題集も買わずに合格した人が居るって聞いた!

ゆり

ゆりストップ!!そんな声も確かに聞きますが、信じないでください!

宅建試験は年々難化しています。10年15年前だと、過去問だけで合格できる時代もあったようですが、今は違います。

私は独学で4回の不合格を経験していて、身の回りには一緒に受験して何度も落ちている人がたくさんいますが、その中には合格した途端に別人のような物言いをする人が現れます。

宅建なんて過去問やってれば受かる!合格した俺が言うんだから間違いない!

いやいや、あなた受験経験3回以上はあるよね、テキストも買ってたよね…?

「手間も金もかけてないのに受かった俺かっこいい」アピールしてるだけで、目の前のあなたのためにアドバイスをくれているわけではありません。

この記事では、宅建試験合格に必要なおすすめ市販教材と併用するのにおすすめの無料教材をご紹介しています。

どれも私が実際に使用して良かったものと、合格した同僚がおすすめしていたお墨付きです!

この記事を読むと、無責任なビッグマウスに惑わされず、より確実に宅建合格へ近づくことができます。ぜひ参考にしてください!

\迷ったらこれ!/   LEC 宅建士合格の トリセツシリーズ 【2024年度版】 | 上級者さんは \こちらもチェック/   TAC わかって合格(うか)る宅建士シリーズ 【2024年度版】 |   ユーキャン ユーキャンの宅建士 きほんシリーズ 【2024年度版】 |   TAC みんなが欲しかった 宅建士シリーズ 【2024年度版】 | |

|---|---|---|---|---|

| テキスト (電子版) | 3,300円 (3,200円) | 3,300円 (2,640円) | 3,080円 (なし) | 3,300円 (3,104円) |

| 分野別問題集 (電子版) | 2,750円 (2,600円) | 2,750円 (2,200円) | 2,860円 (なし) | 2,750円 (2,613円) |

| 一問一答問題集 (電子版) | 2,200円 (2,156円) | 2,090円 (1,672円) | 1,980円 (なし) | 1,980円 (1,881円) |

| 特徴 | イラストや図解が多くとっつきやすい 初学者におすすめ | 過去5年分の過去問論点を100%網羅 理解重視の人におすすめ | 柔らかい雰囲気で情報量が多い 動画より文章派の人におすすめ | 宅建士対策テキスト 9年連続売上No.1! 手書き風レイアウトで理解がすすむ |

| 見本 | こちらから \試し読みもできます/ Amazon 楽天 Yahoo | こちらから \試し読みもできます/ Amazon 楽天 Yahoo | こちらから \試し読みもできます/ Amazon 楽天 Yahoo | こちらから \試し読みもできます/ Amazon 楽天 Yahoo |

「テキストは使わなかった」「宅建試験の勉強にテキストはいらない」という話をたまに耳にしますが完全に誤り、またはかなり誇張して話しているだけの可能性が高いので鵜呑みにしないようにしましょう。

テキストの必要性を考えるために、実際に勉強する流れをイメージしてみましょう!市販教材は1万円以内で全て揃います!

「テキストはあまり使わなかった」と話す人は、嘘は付いていないけど言葉が足りないな…と感じます。

おそらく実態としてはこんな感じです↓

インプットは動画をメインに活用し、テキストよりも過去問中心の勉強をした。

テキストの使用頻度は少なかったかもしれませんが、使わなかったわけではありません。

もしテキストを使わずに動画だけでインプットをするとなると知識の整理が付きづらいです。

それに、1度や2度動画を視聴したところで全てを記憶するなんて普通は無理。かといって、わからないことがあるたびに動画の該当箇所へ戻るのはとても手間がかかる作業です。

あの話をしていたのはどの動画のどのあたりだっけ…?なんてことになって探すのはとてもストレス。

わからないことや曖昧な知識をすぐに確認して補完する作業はとても大切!確認作業ができている人とできていない人とでは知識の厚さに圧倒的な差ができます。

動画だけのインプットが微妙な点はもう一つ、動画視聴は受動的で、テキストを読む作業は能動的だからです。

動画は再生中に集中力が切れても勝手に進むので楽に最後まで視聴できますよね。しかしそれだと形だけ勉強してる風になっているだけで、結局頭に入っていないのに「勉強した気になってしまう」ということ。

反対に、テキストを読むという作業は集中していないと進まないので、体感的には面倒で負担に感じますが確実に身になる勉強ができます。

動画を活用した勉強は効果的ですが、使い方を間違えないようにしましょう!

「テキストはいらない」という人の中には「無料教材だけで合格できたから」と語る人も居ます。確かに有料級の内容を無料で提供しているサイトやアプリがあるのは事実です。

それでも無料教材だけで勉強をするのは手間がかかるしリスクがあると私は思います。

結論、iPadなどのタブレット端末があるなら無料配布のテキストを使ってみるのありかな…と感じます。ただ、手間やリスクがあることは理解しておいたほうがいいです!

ネット上の情報は古いものも混ざっているので、安易に信じると危ないです。特に法改正がある範囲は注意が必要。

テキストに関しては最新の法改正に関する記述を確認するだけで大丈夫ですが、古い過去問や問題の解説文まできちんと確認するのは難しい。

サイトの規模によっては個人で運営しているところも多いので、何年も前の過去問1つ1つを確実にメンテナンスしているとは思えません。正直不可能だと思います…。

無料の教材を駆使しながら、正しい情報を自分で取捨選択するのはとっても大変。

どんな教材を使っても本試験で40点以上取れる特別な才能がある人なら誤った情報で1〜2点落としても合格できる可能性はあります。ハンデを上回る実力があるので。

鍛え抜かれた陸上選手なら、ボロボロのスニーカーでも普通の人より速く走れるかもしれませんが、一般人は靴が悪いんじゃなおさら相手になりませんよね。

自分のポテンシャルが特別ではなく普通だと思うなら堅実に挑みましょう…!

手間とリスクがあっても、それでも無料だから…!と妥協して使用していても、昨日まで無料だったサービスが急に有料になる可能性はあります。

私は実際に2021年までは無料だったYouTubeチャンネルが2022年から有料教材購入者限定に切り替わり、愛用していたので諦めきれず結局お金を払って視聴した経験があります。

最初は無料でファンを集めて、知名度が上がった頃に有料化するのはよくあるビジネススタイルです。万が一そうなる可能性があることは知っておきましょう!

無料配布のテキストはあるにはありますが、もしPDFなどでダウンロードしてもスマホ画面じゃ見にくいですよね。大きめのタブレットやPCが必要です。

PCは持ち運びが大変なので、勉強する環境が限られる可能性があります。

もしスマホだけの環境なら、テキスト・問題集(アプリとか)・動画を全てスマホで見ることをイメージしてみてください。

小さいスマホ1画面で行ったり来たりと使いづらいと思いませんか?

タブレットなどを使用せずに紙に印刷するなら、市販テキストよりもお金がかかります。

YouTubeで無料配布しているTokyo Joeさんのテキストを例に計算しました。

Tokyo Joeさんのテキストは全323ページ、無料でもらえます。印刷料金を節約するため両面印刷にすると162面の印刷になります。

これをコンビニでカラー印刷すると162面×50円=8,100円

白黒印刷だとしても162面×10円=1,620円

市販テキストはフルカラーで3,000円前後が相場です。

この他にも、直前期には模試を最低でも1〜2回は紙で行う必要があります。マークシートの書き方やメモの取り方を練習するため。

過去問2回分をコンビニ印刷すると…

白黒両面印刷の場合

(問題25面+マークシート1枚)×2回分×白黒印刷10円=520円

市販の模試は商品によりますが5回分で1,500円前後が多いです。ただの過去問ではなく、毎年の的中実績がある予想模試!

会社でこっそり印刷!なんてことができる人はコンビニ印刷を利用しなくても済むでしょうか…?

私の勤務先では昔はセーフでしたが、最近は経費削減のためカラーコピーの枚数に目くじら立ててる上司がいるので、ちょっと危ういです…。

印刷の手間や料金、正しい情報の取捨選択の手間と誤った情報で学習してしまうリスクを考えると、市販テキストや問題集のほうが圧倒的に安心でおすすめですよ!

市販教材をメインに、ちょっとプラスαで無料の教材も使い、併用するのが一番いいかもしれません。

手間やリスクを理解したうえで無料のものを使うとしたら、私のおすすめは下記のものです。

Tokyo Joeさんやみやざき塾では、一部無料もありますが有料教材も販売しています。それもあまり高すぎないので、ちょっとだけちょっとだけとちびちび買いをしてしまう…!

スマホゲームの課金のように、沼に落ちていつのまにか数千円、数万円使っていた…なんてことも。一度数百円でも買ってしまうとお財布の紐が緩むのが人の心理です。

市販のテキストや問題集は、フルセットでも1万円以内で買えます!

せっかく節約して独学を選ぶなら予算を決めて、ちびちび買いのご利用は計画的に!

独学で勉強するには市販テキストが必要というお話をしてきましたが、通信講座でも安く受講できるものはあります。

「スタディング

私はアガルートの全額返金と講座の内容に魅力的に感じてFP2級はアガルートを受講して合格しました!

アガルートの全額返金には合格者インタビューを受けるなど条件もありますが、受講料が無料はすごいです。

気になる人はスタディングやアガルートの詳細も確認してみてください!

その他にも、5万円以内で受講できる通信講座は意外と多い!比較検討したい人はランキングもみてみてください!

ここからは、「市販教材買おうかな!」と思った人向けにおすすめのテキストや問題集をご紹介していきます!

宅建試験対策用のテキストには大きく分けて初級者用と上級者用の2タイプ、問題集には「分野別・一問一答・年度別・直前対策模試」など4種類のタイプがあります。

誤ったタイプのものだと効率的な学習ができないので、前提知識としてそれぞれの違いを軽く解説させてください。

独学で宅建試験を受験するにあたって最低限必要な教材は「実力に合ったテキスト・分野別過去問題集・直前対策模試」の3冊です。

予算に余裕がある人は「一問一答問題集」も追加すると尚良しです!

予算の目安

①〜③購入で8,000円前後。①〜④購入で10,000円前後です。

※教材のシリーズや購入するショップにより多少前後します。

①テキストと②分野別過去問題集④一問一答問題集は同じシリーズのものを揃えてください。

理由はテキストと問題集はセットで使用する前提で、それぞれ連携しているからです。

「問題集の解説だけではわからないなぁ」となったときに、テキストを確認する必要がでてきます。連携したテキストでなければ該当ページがどこか探すのは大変です。

③直前対策模試については、必ずしも同じシリーズでなくて大丈夫です。

テキストと問題集を比較検討する際は、大前提として「シリーズ毎で検討する」こと。

もし、「テキストはAシリーズがいいけど、問題集はBシリーズのが捨てがたい」なんて迷っても別々のシリーズで組み合わせるのはおすすめしません。シリーズ単位で総合的に判断してください。

宅建のテキストには「初級者タイプ」と「上級者タイプ」の大きく分けて2タイプあります。まずは自分がどちらのタイプと相性がいいか目処をつけましょう!

こんな人には初級者タイプのテキストがおすすめです!

\初級者さん〜中級者さんおすすめNo.1/

宅建士合格のトリセツは、今回ご紹介した4種類のなかで最も初心者向けのシリーズです。(もちろんリベンジ組の人にもおすすめできる内容です。)

初心者さんにおすすめな理由は、イラストが多く文字が少なめでとっつきやすいレイアウトになっているから。

\約50ページを無料で試し読み/

かわいいキャラクターがたくさん出てきて解説してくれたり、読みやすく感じる工夫が凝らされていると感じます。

テーマごとの終わりに大事な暗記ポイントを総まとめで表示してくれているのもポイント!勉強に慣れていないひとも知識の整理をしやすいですよ。

こんな人には上級者タイプのテキストがおすすめです!

\読書好き初級者さん〜上級者さんにおすすめ!/

わかって合格る宅建士の電子版はCyberBookStoreのみで販売しています。

わかって合格る宅建士は、法律の学習経験がある人や宅建リベンジ組のかたにおすすめのシリーズです。(初学者のかたでも、文字が多めのテキストに抵抗がなければおすすめです!)

私がもし、もう一度宅建試験を受験するとしたら選ぶのはこのシリーズになると思います。理由は情報量が多くその中で優先順位が明確に表示されているから。

わかって合格る宅建士では、過去5年分の論点が全て載っているので辞書のような使い方ができます。

その一方で、はじめてアイコンやはじめて論点表、最近の法改正アイコンなど様々な機能で優先順位を明確に示しているため、大事なポイントから順番に学習を進めることができる仕組みになっています。

要点だけまとまったコンパクトなテキストと、網羅性の高い辞書のようなテキスト、両方の良さを兼ね備えてる♪

\約50ページを無料で試し読み/

問題集はいくつか種類があるので、間違えて購入しないようにしましょう。問題集は大きく分けると下記の4つに分けられます。

このなかで必要なのは①〜③です!予算が厳しい場合は③は諦めても大丈夫。④は必要ありません。間違えて購入しないようにしましょう!

問題集はテキストと同じシリーズのものを必ず選ぶようにしましょう!おすすめテキストと連動した問題集はこちらです!

\初級者さん〜中級者さんおすすめNo.1/

\読書好き初級者さん〜上級者さんにおすすめ!/

テキストと問題集をもっとじっくり選びたい人は、下記の記事も参考にしてください!人気市販テキストと問題集4シリーズを実際に購入して徹底比較しました。

フリマアプリを活用すると、市販のテキストや問題集をお得にゲットすることができます。

訳あって受験できなくなってしまった人や、購入したけど他のテキストに乗り換えた人など、様々な事情で手放す人が居るんですね。

私がこの記事を書いたタイミング(2024年3月末ころ)では、最新版のテキストや問題集を新品未使用の状態で出品している案件が10件以上ありました!

中には通常5万円以上するユーキャンやフォーサイトなど通信講座の教材がまるっと販売されているものもちらほら。

注意してほしいのは、なるべく最新版を購入すること!年度が古いと法改正に対応していない箇所があります。

フリマアプリはメルカリが利用しやすいのでおすすめですよ!

会員登録時にこちらの招待コードを入力すると、500円分のポイントをもらえます!よかったら使ってください!

招待コードをコピーして

\500円分のポイントをもらう/

YWUJRK

本試験直前期には模試を必ず行いましょう。実際に模試会場に出向いて行うタイプの模試もありますが、自宅で行う自力模試でも充分です!

普段の問題演習は知識を定着させることが目的なので、解いたらすぐに復習をしたり、曖昧な箇所があれば調べたりと、時間がかかっても丁寧に行うのが良しとされています。

しかし、本試験では50問を2時間で解かなければいけないので、ゆっくりなんてしていられません。時間が足りなくて全問解けなかった…という人は毎年たくさん居ます。

そのため、本試験では普段の勉強では使わない、早く解くためのテクニックを駆使して挑む必要があります。

このテクニックは何度か練習しないと使えるようになりません。下手にぶっつけ本番でいつもと違うことをすると、ケアレスミスの元になってしまう可能性もあります。

本番でミスるとまた振り出しに戻ります、宅建試験は年1回しかありません。勉強不足以外の理由で落ちるのは最も避けたい悲劇です。

過去問題集を繰り返し解いていると同じ問題を何度も繰り返すことになります。

普段の勉強はそれで良いのですが、本試験では初見の問題が大半なので「見たことない問題」に対応する力が必要です。

普段解いている問題集とは別の問題を解くことで、本当の意味で理解できていなかった部分が浮き彫りになります。

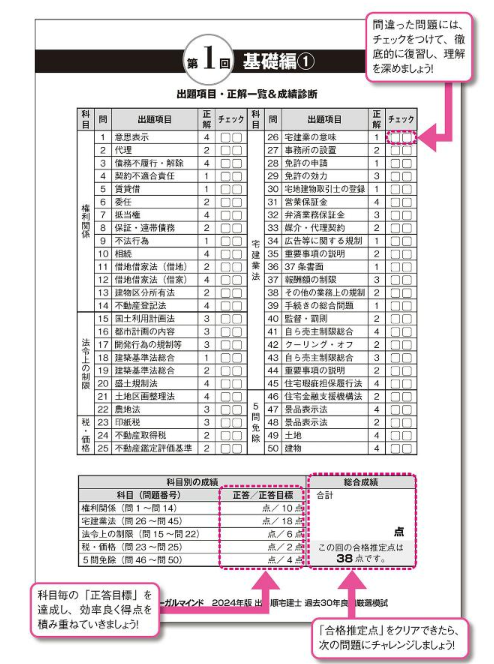

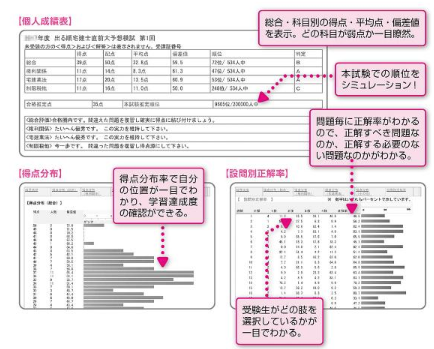

\おすすめ直前予想模試はこちら/

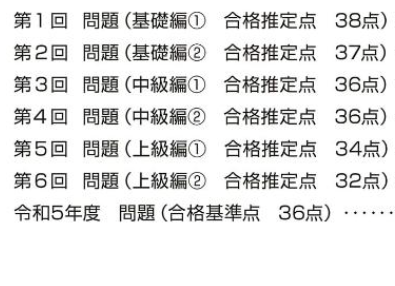

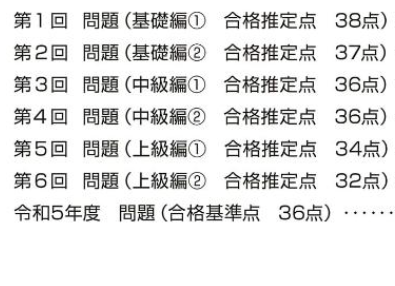

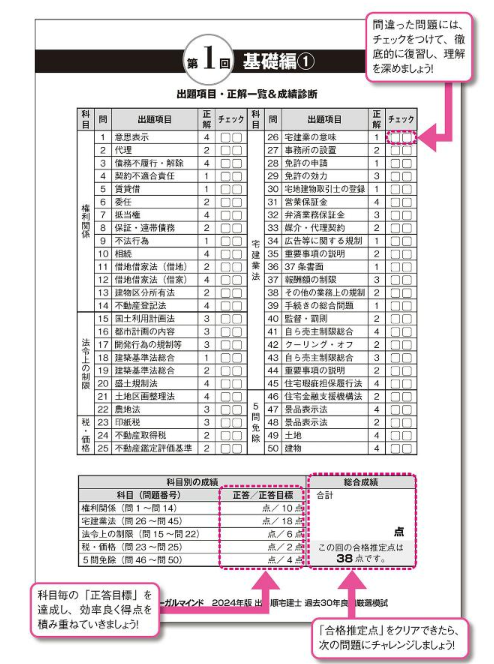

①3段階の難易度設定

\タップで拡大/

②苦手がわかるチェックシート

\タップで拡大/

③WEB無料成績診断

\タップで拡大/

基本の問題演習は問題集で行います。その際に、図解を書いたり問題肢ごとに理由付けをするメモとしてノートが一冊必要です。

その他にも、暗記項目を書きなぐったり見直したいポイントをメモしたりと色々使えます。

理由付けの作業をしないと、何度も過去問を解いているうちに解答を覚えてしまうおそれがあります。

理由付けのやりかた、勉強法についてはこちらの記事を参考にしてください。

今回おすすめさせていただいた問題集は左が問題右が解説のレイアウトです。

そのため、問題を解いているときに見ようと思えば右の解説や解答が目に入ってしまいます。それを隠す意味と、持ち歩きやすさを考慮するとこちらのノートがおすすめです。

\おすすめノートはこちら/

A5サイズの問題集にピッタリのサイズ感!挟んだまま閉じてもはみ出ないので持ち歩きに便利です。開いてそのまま続きから再開できます。

この記事でご紹介している問題集は全てA5サイズです!

ちょっと高いけど使い勝手抜群なのでまとめ買いしてました!最終ページはポケットになっているので付箋を入れたり色々使える♪

\おすすめの付箋はこちら/

付箋はペラペラで剥がれにくいものが良いです。たくさん貼ると付箋で問題集が厚くなったりするので…。

こちらの付箋が薄くて邪魔にならないのに剥がれにくく、付箋ケースごと貼って持ち歩けるので使いやすいですよ!

受験期間中は、スキマ時間を全て勉強時間にあてたいです。ですが、運転中や移動中、家事中など手が空かない時間は多いですよね。ですがそんなときでも「耳」は空いているはず。

音声で勉強できるツールを揃えておいて、ちょっとしたスキマ時間も無駄にしないよう心がけましょう。

Audible(オーディブル)はAmazonのサービスで、プロのナレーターが書籍を朗読してくれるオーディオブックサービスです。ビジネス書や小説などさまざまな本を聴くことができるので、読書の時間をとれない人も通勤や家事中、就寝前などに耳で読書ができます。

一度ダウンロードするとオフライン環境でも聴き放題!プロのナレーターさんの声は耳障りよく、倍速設定もできるので好きなペースで聴けます!

このAudibleで「パーフェクト宅建士」というテキストを聴くことができます。パーフェクト宅建士は通常購入すると12,500円。Audibleなら聴き放題なので1ヶ月間無料!無料期間終了後は月額1,500円です。

今なら30日間無料なので勉強を始めた月に加入して、必要なくなれば解約。または普段から読書の時間を取れない人はこれを機に日常的に使用するのもいいと思います。

私は宅建試験をきっかけに加入してからそのままずっと会員です!もう6年くらい。家事や移動時間に本を聞いて学べるので時間を有効に使えますよ!

ビシネス書も普通の小説もどちらも豊富なので、受験期間中は勉強に集中したいですが、終わったら耳読書もいいですね。月額1,500円なので1〜2冊聴くと元が取れちゃいますよ!

\今なら30日間無料/

登録前にサンプルの試聴もできます!

スキマ時間を耳学にあてるのは有効ですが、Audibleのようにお金がかかるのはちょっと…という人も居ると思います。

その場合は、ちょっと手間がかかりますが自分で録音してしまうのもありです。どのスマホも既存のボイスレコーダー機能があると思うので、そちらに自分で読み上げたテキストや過去問を録音して聴きましょう。

この方法は、有名宅建YouTuberの棚田先生が推奨しておられました。詳しくは書籍でも解説しているので、気になる人は読んでみてください。

「テキストを読んで問題を解く」が主な勉強の流れになりますが、テキストを読むだけでは理解しきれない部分がでてきます。

そのため講義動画を活用すると理解が深まります。動画はYou Tubeで無料配信されているものを利用すると良いでしょう。

宅建のYou Tubeチャンネルでは、講義形式の動画が多いチャンネルや問題演習と解説が主なチャンネルなどさまざまなものがあります。その中でもまずは講義形式のものを選んでください。

私のおすすめは「ゆーき大学」です。しかし、ゆーき大学は一部の動画が有料教材を購入した人しか見られないようになっているので、その範囲を補完する為に2番手のチャンネルも用意します。

2番目におすすめなのは「Tokyo Joe宅建スクール」です。

おすすめのYou Tubeチャンネルは下記の記事で詳しくお伝えしているので合わせて読んでみてください!

無料で利用できるYouTubeですが、無料で使える範囲だと広告が頻繁に入りますよね。スキップ出来る広告とできない広告があります。

また、動画を長時間外出先で視聴すると通信料がかかるという問題もあります。

この2問題を解決出来るのが、有料プランのYouTube Premiumです。月額1,280円かかりますが、広告が一切なくなるので連続視聴にストレスがありませんし、事前にオフライン再生できるようダウンロードしておくことが可能です。

何度も視聴する講義動画は保存してしまって、スキマ時間に聴くだけでもいいので再生しましょう。

YouTube Premiumに加入するとバックグラウンド再生できるようになるので、画面がオフでも、他のアプリの操作中でも音声を流せますし、ミニプレイヤーで画面端に表示し続けることもできます。

使い勝手良すぎてもう抜けられません。YouTube Premiumに加入すると、YouTube Musicも利用できます。

他の音楽系サブスクを利用している人は乗り換えると月額の負担は変わらず動画視聴も快適になるので一石二鳥ですよ!

基本の勉強は問題集をベースに行いますが、問題集を広げることができないスキマ時間も活用したいです。そこで活躍するのがアプリです。

無料アプリでも法改正に対応した問題演習を行えるものがあるので、片手が使えるときはアプリで問題演習をするようにしましょう。

\おすすめのアプリはこちら/

過去問演習用のアプリと、暗記用の単語帳アプリです。どちらも完全無料で利用できて、単純に使用感がいいです。過去問アプリのほうで法改正ポイントの確認もできます!

よく「アプリだけで合格を目指す!」と息巻いている人が居ますが、私は合格した人を見たことがありません。無料アプリも優秀なので、問題演習には十分かもしれませんが、やはり紙のほうが苦手の管理や見直しがしやすいので点数に直結するんだと思います。

アプリは補助として活用しましょう!

最終的には過去問演習をしている時間が一番多くなるので「過去問を中心に勉強した」だと本当ですね。しかし「過去問だけで合格できる」は語弊がありますね。

たとえ少ししか使わなかったとしても、テキストによるインプットや知識の確認は必須です。合格する可能性を少しでもあげたければ必ず揃えましょう!

過去問アプリは無料でも優秀なものが多いです。しかし、紙の問題集に書き込みをしたり、マークをしたりして問題演習を行うほうが圧倒的に効果が高いです。

アプリは無料のもので十分ですが、あくまで補助として考えましょう。

宅建試験は四肢択一なので、適当にマークした問題が合っていたなんてことも確かにあります。しかしその分だけ、合ってると思って解答した問題が間違っていることもあります。

私はどっちも何度も経験済みです。

ほんの1〜2点、まぐれで得点できたときにある意味「まぐれで受かった!」と言えるかもしれませんが、そもそも合格ライン近くに到達するにはある程度の努力が必要です。まぐれで受かったのかもしれませんが、頑張って勉强したから受かったことに変わりないと思います!

宅建試験の受験には、最低限「テキスト・分野別過去問題集・直前模試」が必要です。

1万円以内で揃うので、必要経費と思って揃えましょう。ここで数千円をケチったことで1回でも不合格になると、受験料や教材費、かけた時間が吹っ飛んでいきます。

「過去問(アプリ)だけで合格した。」「鉛筆転がしてまぐれで受かった。」「テキストはいらない。」と言っている人たちも、過去問題集やアプリを中心に勉強したという印象が強いだけで、きっとテキストも問題集も買ってると思います。

もし本当に経費をかけずに合格したらならすごいですが、同じようにできるとは限りません。

ほんの数千円ケチるために学習環境を悪化させるのはリスクがあります。ちょっとでも確実に一発合格できる道を選びましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございます!ぜひ参考にしてください!

この記事でご紹介した教材

\初級者さん〜中級者さんおすすめNo.1/

\読書好き初級者さん〜上級者さんにおすすめ!/

\おすすめ直前予想模試はこちら/

招待コードをコピーして

\500円分のポイントをもらう/

YWUJRK

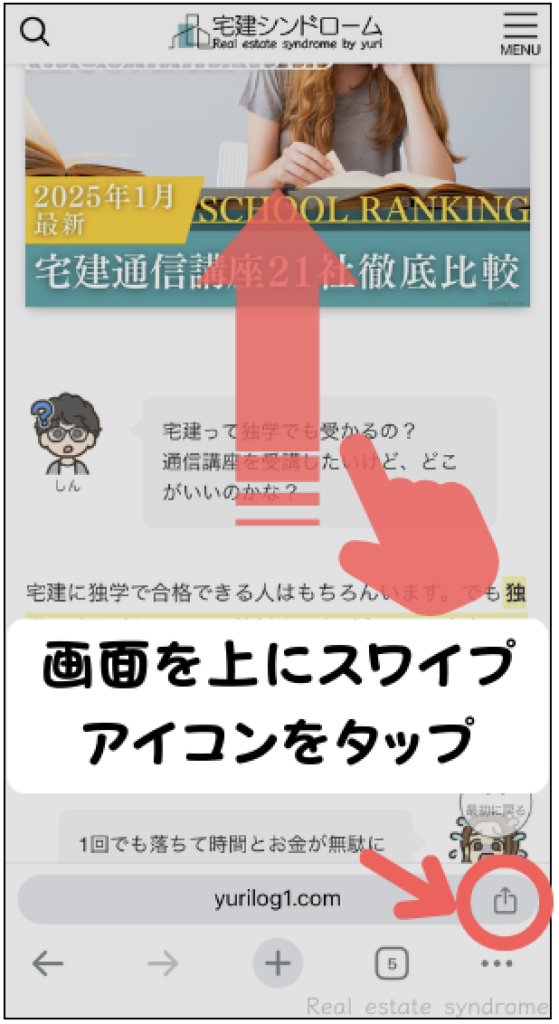

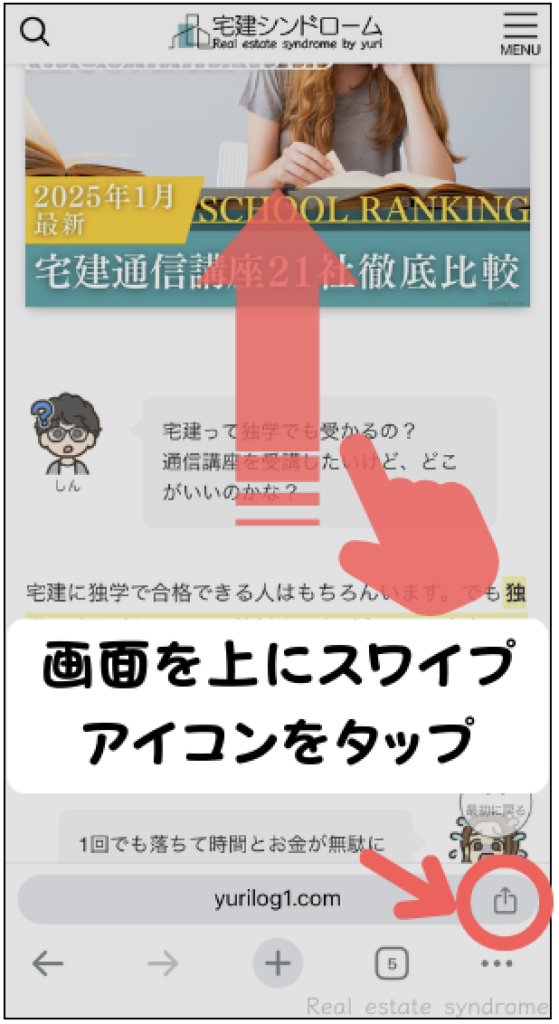

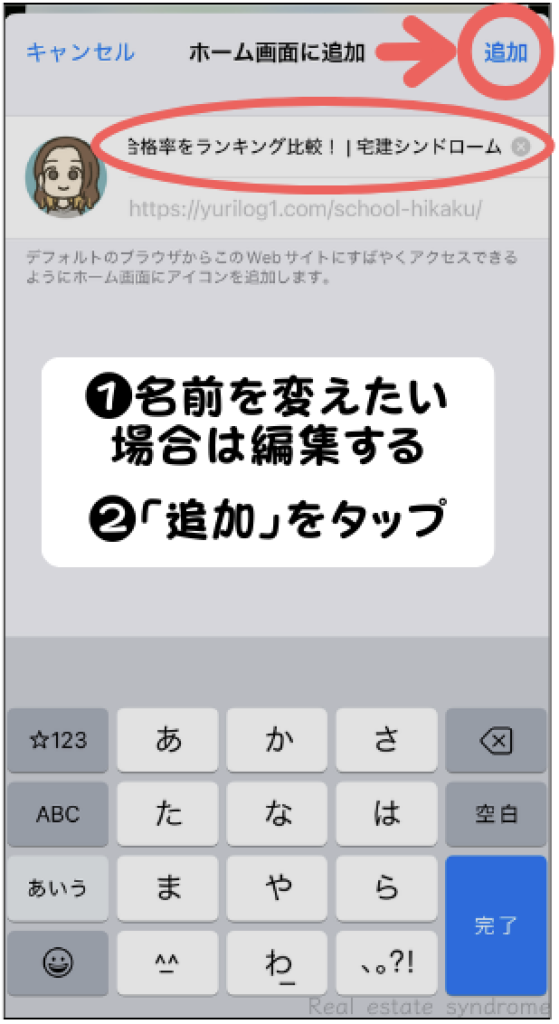

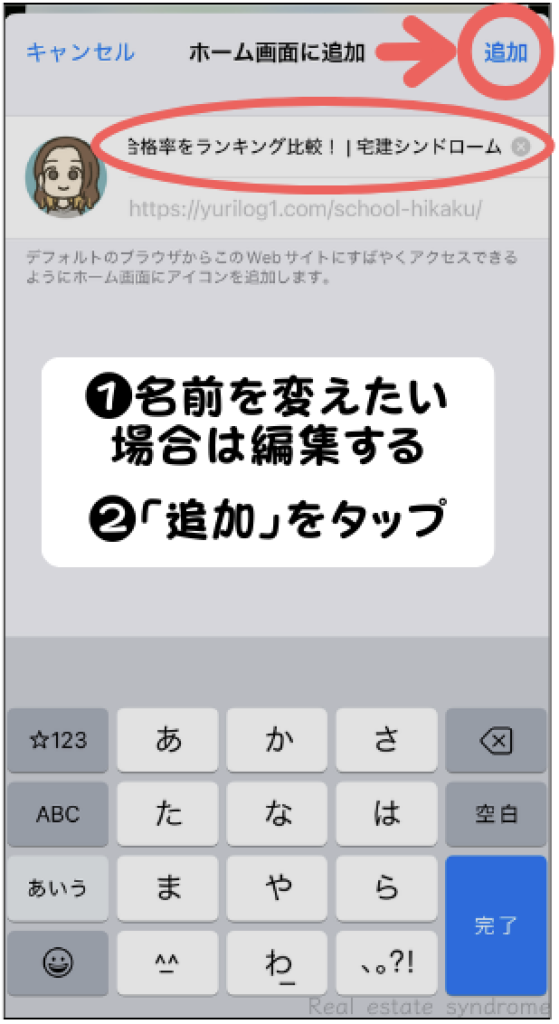

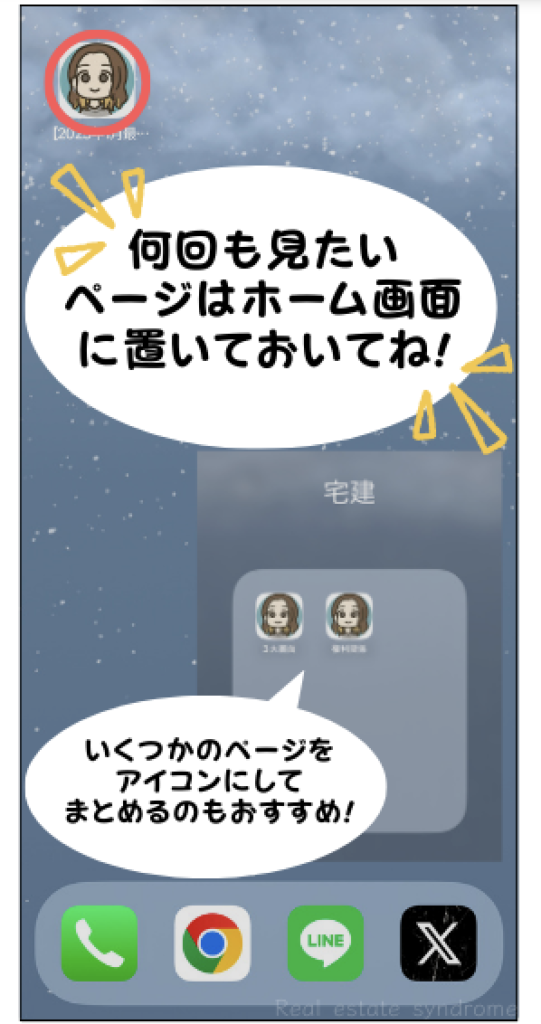

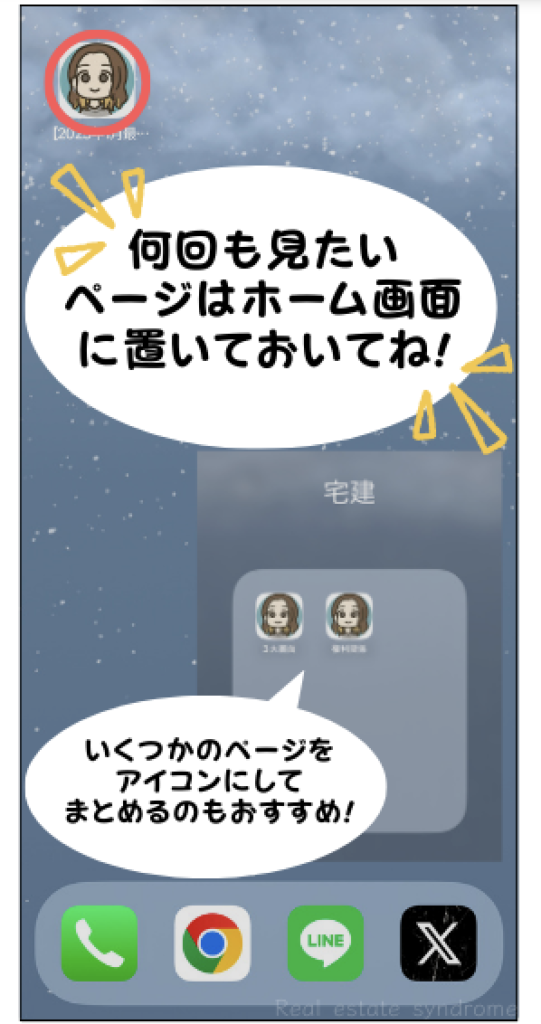

この記事は、ぜひ何回も見直して活用してね!見直しにはアイコン追加が便利!

ホーム画面推奨!ブックマークに追加でもありですが、目につくところにある方が存在を忘れずに活用できますよ!

ぜひ、何回も見直して活用してください!

この方法は、基本的にどのWEBページでも利用できます!他にもよく見るサイトやページがある人は、宅建フォルダを作ってまとめよう!

4〜5つの質問に答えるとあなたにピッタリの通信講座がわかります!

診断なしで人気通信講座ランキングを見たい人はこちら

簡単1分!

質問に答えてピッタリの勉強法がわかる!

この記事が気に入ったら

フォローしてね!